Utilisation des documents existants

Imprimer la page

Introduction

Il existe différents documents ministériels et pédagogiques qui appuient le développement des compétences des élèves plurilingues apprenants du français (ÉP apprenants du français), des élèves nouveaux arrivants (ÉNA) et des élèves nouveaux arrivants qui sont à la fois plurilingues et en apprentissage du français (ÉNA-ÉP en apprentissage du français). Ces documents ne sont pas à utiliser de façon mécanique, mais à mobiliser comme repères dynamiques pour appuyer une pédagogie ancrée dans les besoins des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Certains visent le développement des compétences en littératie ou en mathématiques, d’autres soutiennent les gestes professionnels liés à l’observation, à la différenciation ou à l’adaptation, et plusieurs mettent en lumière les forces plurilingues et interculturelles des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. En rendant visibles les langues et les cultures présentes dans le groupe-classe, ces documents soutiennent un environnement d’apprentissage inclusif et réactif.

À quels types de documents accorder la priorité?

À ceux qui :

- situent l’élève sur un continuum d’apprentissage cohérent, même avec un point d’entrée atypique;

- aident à morceler un résultat d’apprentissage global en objectifs d’apprentissage intermédiaires accessibles;

- soutiennent une planification différenciée guidée par des observations précises;

- facilitent le suivi des apprentissages en littératie, en mathématiques ou en communication orale;

- valorisent le répertoire linguistique et culturel de l’élève comme levier pédagogique;

- encouragent l’élève à comprendre, à verbaliser et à réguler ses apprentissages;

- favorisent la collaboration avec les familles, notamment en valorisant leur rôle linguistique et culturel.

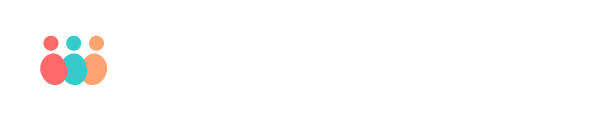

Afin de faire un choix réfléchi, les enseignantes et enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, posent un regard critique sur chaque document.

Qu’est-ce que ce document m’aide à mieux comprendre sur cette ou cet élève, aujourd’hui?

Comment puis-je l’intégrer dans ma planification pour soutenir sa progression à partir de son profil d’apprentissage actuel?

Utiliser la TPALF

La Trousse de progression des apprentissages langagiers en français (TPALF) soutient les enseignantes et enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, dans la planification de l’enseignement du français oral, lu et écrit en fonction du profil d’apprentissage actuel de l’élève, peu importe son année d’études. Elle sert à repérer les acquis, à déterminer des objectifs d’apprentissage réalistes, à choisir des mesures temporaires d’appui adaptées et à suivre la progression des apprentissages de l’élève dans le temps.

Dans la section Élaboration d’un plan d’appui temporaire, la TPALF a été utilisée pour dresser le profil langagier de l’élève. Dans la présente section, elle devient un levier de planification pédagogique différenciée, servant à structurer les prochaines étapes d’enseignement à partir des objectifs du plan d’appui temporaire.

Pourquoi utiliser la TPALF?

- Situer l’élève sur un continuum langagier (oral, lecture, écriture).

- Cibler des objectifs d’apprentissage intermédiaires réalistes, alignés sur les descripteurs atteints.

- Sélectionner des stratégies et des activités pédagogiques en fonction du profil d’apprentissage de l’élève.

- Documenter les progrès à l’aide du profil évolutif.

Si une ou un élève est au palier 1 en lecture et en écriture, les annexes du programme-cadre de français (notamment l’annexe A) sont les ressources essentielles pour affiner la planification, une fois que le profil d’apprentissage de l’élève a été établi à l’aide de la TPALF.

Au-delà des habiletés langagières observables, la TPALF comprend une composante essentielle souvent négligée : l’analyse du rapport affectif à la langue. Cette dimension aide à mieux comprendre ce qui soutient ou freine l’engagement de l’élève dans ses apprentissages. Cette composante aide à cerner :

- sa motivation à apprendre le français;

- son sentiment de compétence;

- son intérêt pour les activités proposées;

- sa confiance dans les interactions orales et écrites.

Tenir compte de ces éléments dès la planification lève des freins invisibles à l’apprentissage et pose des gestes pédagogiques favorisant l’engagement, l’estime de soi ainsi que la valorisation identitaire. Cela renforce également les choix stratégiques faits lors de la mise en œuvre du plan d’appui temporaire en assurant un appui humain et adapté non seulement au profil d’apprentissage actuel, mais aussi au vécu langagier de l’élève.

Mise en application

Contexte

Élève en 2e année. Son profil TPALF indique un palier 1 en lecture et un palier 2 en communication orale. L’élève a atteint plusieurs descripteurs liés à l’identification de mots familiers, mais ne comprend pas encore les idées principales d’un texte lu. L’élève montre toutefois une grande aisance à l’oral et participe activement aux échanges en classe.

Objectif du plan d’appui temporaire

Développer sa compréhension globale en lecture.

Attentes et contenus d’apprentissage visés

C2. Stratégies de compréhension. Mettre en application des stratégies de compréhension avant, pendant et après la lecture, l’écoute et l’interprétation visuelle d’une variété de textes, y compris des textes numériques et médiatiques, produits par des auteures et auteurs de la francophonie internationale et notamment de l’Ontario français, ayant diverses identités, perspectives et expériences, pour comprendre et clarifier le sens des textes.

C2.4. Vérification de la compréhension : Faire un suivi continu de sa compréhension. Utiliser des stratégies y compris la relecture, la visualisation et le questionnement pour vérifier sa compréhension de textes simples, incluant des textes d’autrices et auteurs de l’Ontario français.

C2.5. Vérification de la compréhension : Établir des liens. Établir des liens entre les idées exprimées dans des textes simples, ses propres connaissances et expériences vécues, les idées véhiculées par d’autres textes familiers et le monde qui l’entoure.

Morcellement du résultat d’apprentissage

L’équipe détermine deux objectifs d’apprentissage intermédiaires à partir du continuum langagier :

- lire et comprendre une courte phrase accompagnée d’une illustration;

- reformuler l’idée principale à l’oral en s’appuyant sur des indices visuels.

Choix des stratégies

Sélectionner une tâche de progression de la TPALF ciblée sur la lecture de phrases simples avec appui visuel. Y ajouter :

- une discussion guidée avant la lecture pour activer les connaissances de l’élève en utilisant, au besoin, des mots ou des phrases dans la langue dominante de l’élève;

- un temps de reformulation orale en dyade, en utilisant, au besoin, des mots ou des phrases dans la langue dominante de l’élève, après la lecture;

- une valorisation explicite des réussites de l’élève.

Suivi et résultats visés

Après quelques semaines, l’élève pourrait montrer une meilleure capacité à reformuler l’idée principale d’un court texte. L’élève pourrait proposer des interprétations et faire des liens avec son vécu.

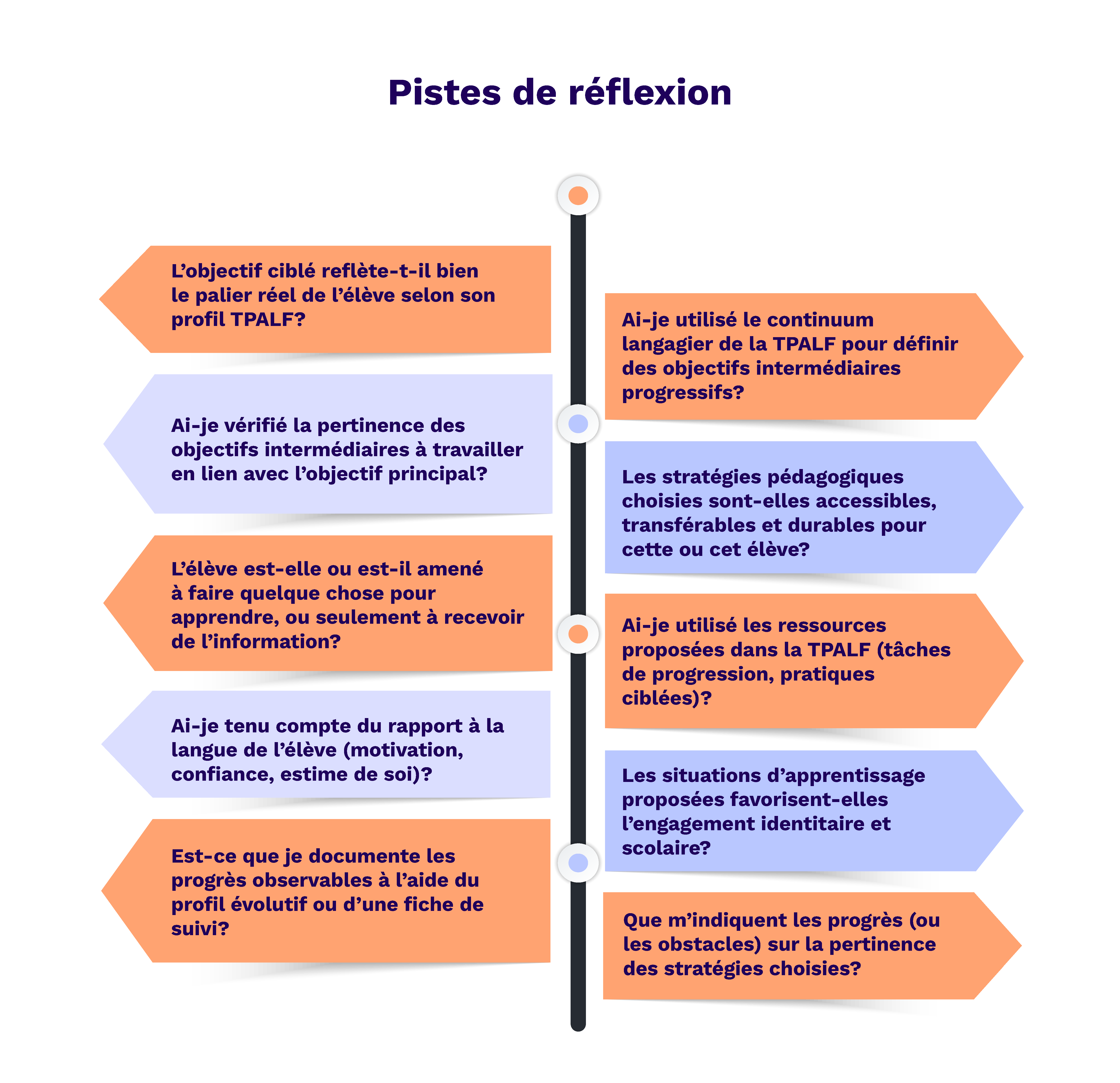

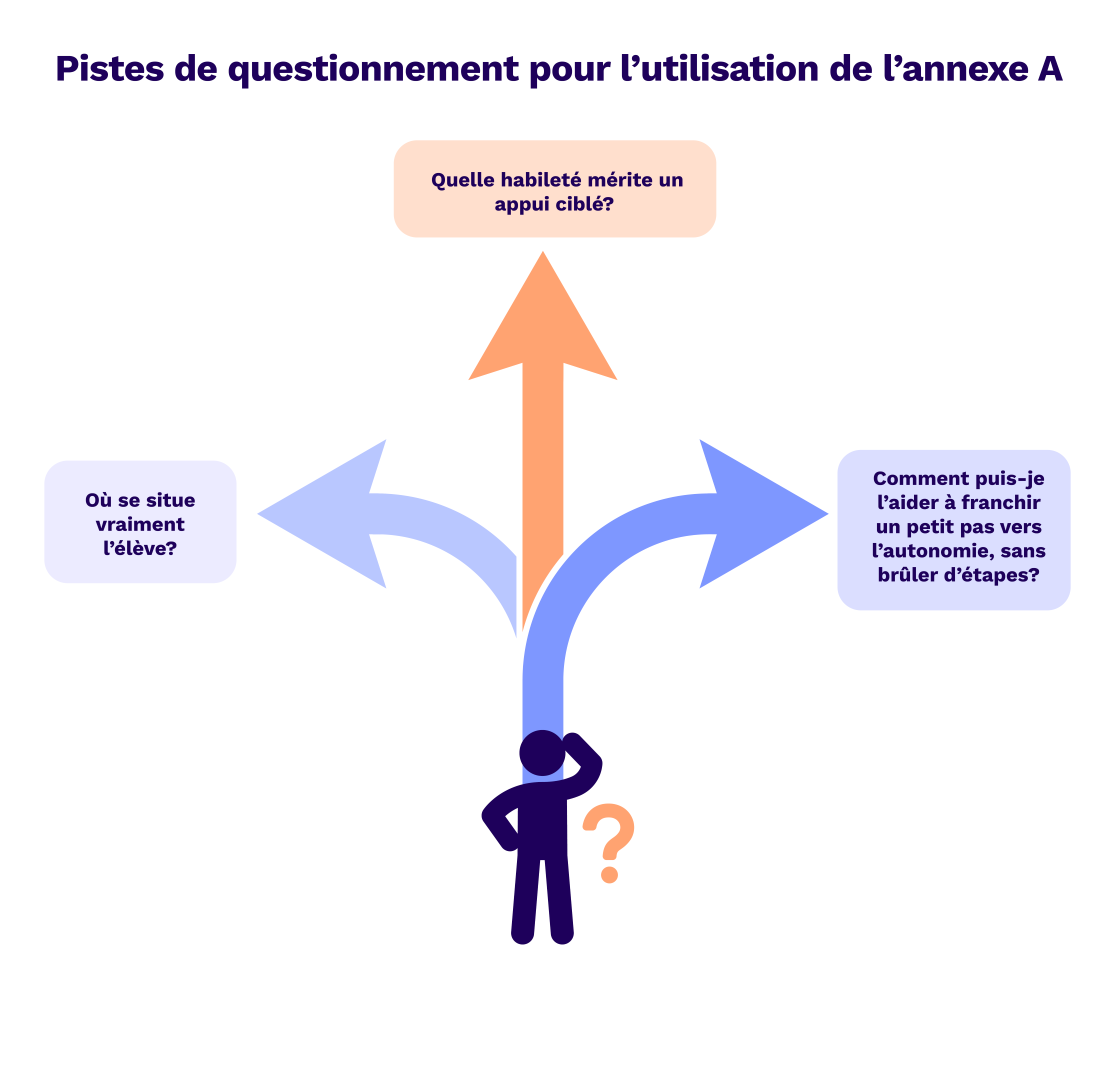

Si la TPALF situe l’élève sur un continuum langagier global (oral, lecture, écriture) et oriente les choix pédagogiques en fonction de son profil d’apprentissage actuel, les annexes A et B du programme-cadre de français fournissent des précisions quant à l’apprentissage obligatoire. Leurs continuums décrivent la progression des connaissances et des habiletés linguistiques fondamentales pertinentes pour les élèves. Ces annexes deviennent particulièrement précieuses pour :

- détailler les objectifs d’apprentissage intermédiaires à travailler en lien avec les résultats d’apprentissage ciblés dans le plan d’appui temporaire;

- classer les apprentissages en fonction des habiletés fondamentales (exemple : sons, graphèmes, vocabulaire de base) ou plus complexes (exemple : cohérence textuelle, justification);

- affiner les stratégies pédagogiques en tenant compte du niveau d’acquisition de l’élève.

Ainsi, à partir du palier 1 ou 2 en lecture ou en écriture, l’annexe A devient un outil incontournable pour planifier un enseignement ciblé des habiletés de base. L’annexe B, quant à elle, prend tout son sens dès que l’élève démontre une maîtrise relative des fondements et amorce le développement de compétences discursives plus complexes.

Ressources

Afin d’approfondir l’utilisation de la TPALF, consultez les ressources proposées :

Utiliser les annexes A et B

Les annexes A et B du programme-cadre de français (2023) sont deux continuums qui fournissent des précisions quant à l’apprentissage obligatoire et qui soutiennent une planification pédagogique rigoureuse, progressive et ancrée dans les besoins actuels des élèves. Elles servent à situer les apprentissages sur un continuum cohérent, quel que soit le niveau d’études, et à planifier des séquences accessibles et ambitieuses, en particulier pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Pourquoi utiliser ces annexes?

- Morceler les résultats d’apprentissage en objectifs d’apprentissages intermédiaires atteignables.

- Favoriser une progression réelle selon le rythme d’apprentissage de l’élève.

- Intégrer les approches et pratiques pédagogiques fondées sur la recherche dans une planification différenciée.

Annexe A – Continuum des notions fondamentales (1re à 4e année)

L’annexe A présente un continuum structuré des apprentissages fondamentaux en littératie :

- Conscience phonémique;

- Connaissance des lettres;

- Phonétique : Correspondances graphèmes-phonèmes;

- Lecture et orthographe au niveau des mots : Mise en application de ses connaissances des correspondances graphèmes-phonèmes;

- Lecture et orthographe au niveau des mots : Mise en application de ses connaissances des régularités orthographiques;

- Lecture et orthographe au niveau des mots : Mise en application de ses connaissances morphologiques;

- Vocabulaire;

- Fluidité en lecture : Précision, rythme et prosodie.

Les continuums montrent la progression des connaissances et des habiletés des notions fondamentales de la langue. Cet outil sert :

- à ancrer le plan d’appui temporaire dans les attentes du programme-cadre;

- à repérer les jalons d’apprentissage précédant une compétence complexe;

- à planifier une tâche adaptée qui soutient la progression.

Comment l’utiliser concrètement?

| Étape | Démarche pédagogique | Pratique réflexive |

|---|---|---|

| 1. Déterminer le résultat d’apprentissage | Définir un résultat d’apprentissage (exemple : fluidité, reconnaissance de mots). | À quelle connaissance ou habileté fondamentale renvoie-t-il? |

| 2. Situer l’élève | Lire les indicateurs du continuum. | Quel palier reflète le profil d’apprentissage de l’élève? |

| 3. Cibler la prochaine étape | Cibler un objectif d’apprentissage intermédiaire accessible et utile. | Quelle habileté travailler sans alourdir la tâche? |

| 4. Planifier une activité différenciée | Créer une tâche collective avec des niveaux d’entrée variés. | Comment l’ensemble des élèves peut-il y participer? |

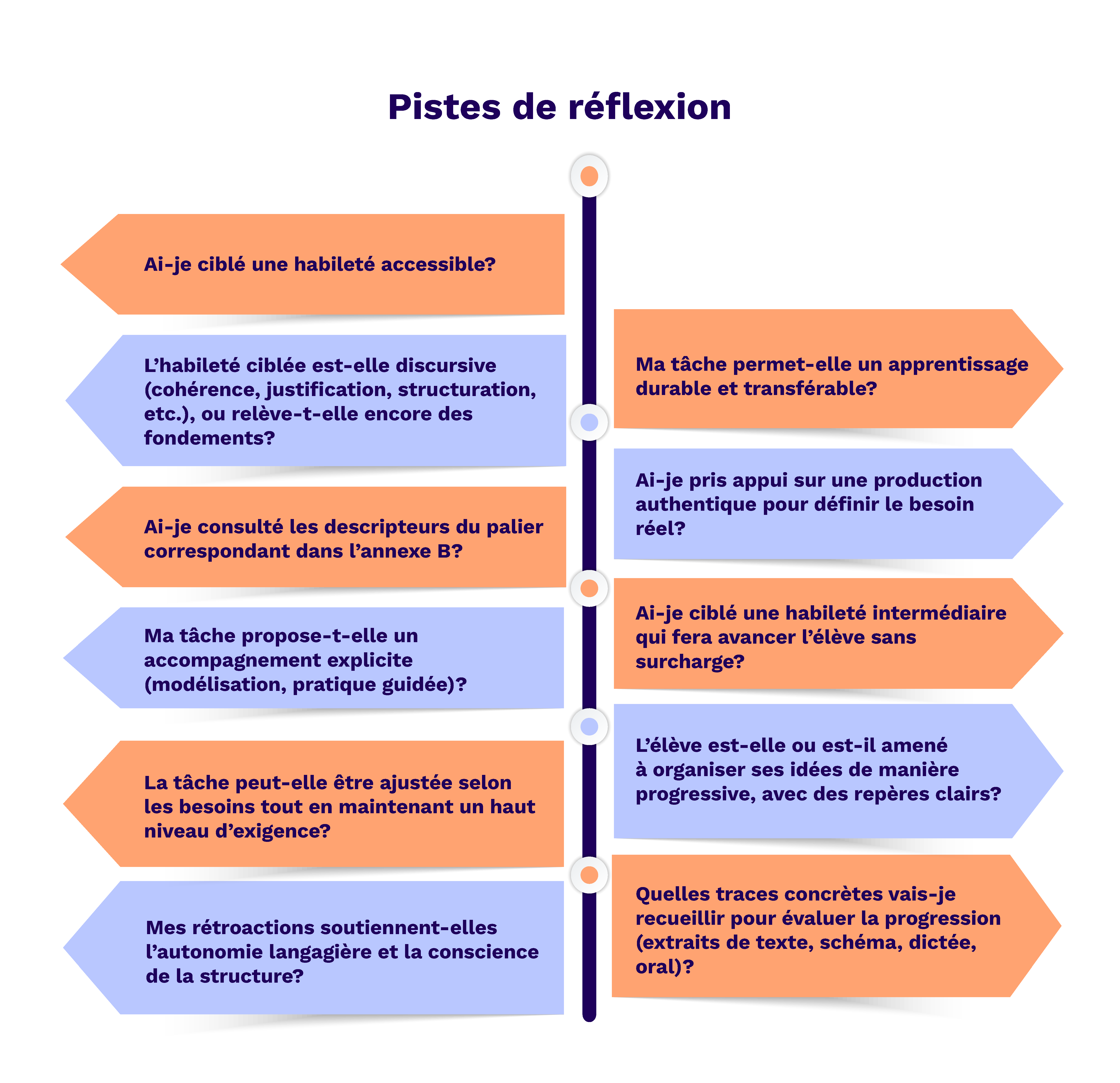

Mise en application

Contexte

Élève de 3e année, nouvel arrivant. L’élève montre une certaine connaissance de la conscience phonémique et reconnaît quelques syllabes simples, mais hésite lors de la fusion des syllabes pour lire des mots.

Objectif du plan d’appui temporaire

Lire des mots fréquents de deux syllabes.

Repères de l’annexe A mobilisés

Conscience phonémique : fusionner des phonèmes dans des mots, en commençant par des structures simples (VC, CV) et en progressant vers des structures plus complexes (CVCV, CCVC).

Correspondances graphèmes-phonèmes (B2.1 – 2e année) : lire des syllabes avec graphèmes complexes (« ou », « oi », « an », etc.).

Pourquoi ces repères?

L’objectif d’apprentissage intermédiaire vise une transition entre la conscience phonologique et la fusion des syllabes pour lire des mots. L’élève doit être capable de fusionner deux syllabes successives et de reconnaître certains mots fréquents dans un contexte de lecture fonctionnelle.

Exemples de stratégies mises en œuvre

Lecture guidée de petits albums à structure répétée avec appuis visuels.

Jeu de fusion : reconstituer des mots à partir de syllabes séparées.

Jeu de segmentation : donner un mot comme « chaise » et demander de le dire lentement en comptant les syllabes sur les doigts, « chai – se ».

En lien avec les approches et pratiques pédagogiques fondées sur la recherche

L’annexe A s’appuie sur des recherches en éducation concernant le développement de la lecture et du langage. Elle s’intègre naturellement à plusieurs approches et pratiques pédagogiques efficaces, en particulier dans l’enseignement des habiletés fondamentales en littératie.

| Approche ou stratégie | Lien avec l’annexe A |

|---|---|

| Conception universelle de l’apprentissage (CUA) | Tâches avec plusieurs niveaux d’entrée (sons, syllabes, mots) |

| Différenciation pédagogique (DP) | Consignes adaptées selon le palier de développement |

| Approches plurilingues | Comparaison de sons dans plusieurs langues |

| Enseignement explicite | Modélisation des habiletés (fusion, repérage) |

| Démarche par étapes | Appuis gradués, suivi de la progression |

À retenir

L’annexe A fournit des précisions quant à l’apprentissage obligatoire. Il faut utiliser les observations pédagogiques pour décrire la progression des apprentissages de l’élève en lien avec les résultats d’apprentissage ciblés à l’aide de l’annexe A.

Les preuves d’apprentissage concrètes (lecture à voix haute, écrits, interactions orales) valident la progression.

Proposer un même support avec des consignes différenciées favorise l’inclusion.

Quand mobiliser l’annexe A?

Dès la planification du plan d’appui temporaire pour s’assurer d’établir les fondements des connaissances et des habiletés de la langue.

L’élève décode difficilement les syllabes ou les mots fréquents.

La TPALF indique un palier 1 ou 2 en lecture ou en écriture.

L’objectif du plan d’appui temporaire cible une habileté de base, comme la fusion, la segmentation ou la reconnaissance visuelle.

Ressources

Afin d’approfondir l’utilisation de l’annexe A, consultez les ressources proposées :

Annexe B – Continuum des apprentissages linguistiques (1re à 9e année)

L’annexe B du programme-cadre de français décrit la progression des connaissances et des habiletés obligatoires et oriente l’enseignement des notions liées :

- à la phrase et à ses constituants;

- aux groupes syntaxiques, aux fonctions internes et aux classes de mots;

- aux types et aux formes de phrases;

- aux phrases complexes;

- à l’orthographe grammaticale;

- à la conjugaison;

- à la ponctuation et aux majuscules;

- à la grammaire du texte;

- au lexique;

- aux figures de style;

- à l’écriture inclusive et non binaire;

- au registre de langue;

- à l’orthographe lexicale;

- aux cooccurrences.

Elle aide à planifier des séquences d’enseignement rigoureuses et adaptées, même lorsque les acquis sont fragmentés. Cet outil sert :

- à observer finement la production langagière réelle;

- à planifier une progression basée sur les compétences;

- à mettre en œuvre des approches et des stratégies d’enseignement efficaces, notamment la CUA, la DP, les approches plurilingues, l’enseignement explicite et la démarche par étapes.

Comment l’utiliser concrètement?

| Étape | Démarche pédagogique | Pratique réflexive |

|---|---|---|

| 1. Déterminer le besoin | Revenir à l’objectif du plan d’appui temporaire. | Est-ce une habileté d’organisation, de justification, etc.? |

| 2. Situer l’élève | Lire les descripteurs par palier. | Quel niveau décrit ce que l’élève fait déjà? |

| 3. Cibler une étape | Repérer une habileté transitoire. | Quelle habileté intermédiaire travailler? |

| 4. Planifier une tâche | Créer une minileçon, un schéma, une pratique guidée. | Comment cette tâche s’inscrit-elle dans la progression des apprentissages de l’élève? |

Mise en application

Contexte

Élève de 8e année, nouvellement arrivée au Canada. L’élève produit des phrases complètes; ses textes restent juxtaposés, sans cohérence logique ni structure apparente.

Objectif du plan d’appui temporaire

Structurer un paragraphe en utilisant des connecteurs logiques.

Repères de l’annexe B

Paliers 2-3 : cohérence textuelle (niveau intermédiaire).

Cible suivante : utiliser des mots de liaison (« ensuite », « puis »), d’opposition (« mais ») et de justification (« parce que ») pour montrer la cohérence et la progression du texte.

Planification pédagogique

Minileçon avec un schéma visuel sur les types de mots de liaison.

Coconstruction d’un paragraphe à partir de phrases produites.

Pratique guidée avec reformulation en dyade.

Démarche réflexive du personnel scolaire

Le personnel enseignant commence par observer les productions spontanées de l’élève en notant sa capacité à enchaîner des phrases. Ces observations sont croisées avec les descripteurs de l’annexe B pour situer l’élève sur le continuum.

Le résultat d’apprentissage visé est alors traduit en objectif d’apprentissage intermédiaire concret : l’utilisation explicite de mots de liaison. Cet objectif oriente la planification de minileçons et d’activités guidées, qui soutiennent une progression des apprentissages de l’élève. Les preuves d’apprentissage produites (paragraphes, schémas, reformulations) servent à ajuster les mesures temporaires d’appui et à documenter les progrès dans une logique d’enseignement explicite et différencié.

En lien avec les approches et pratiques pédagogiques fondées sur la recherche

L’annexe B décrit la progression des connaissances et des habiletés obligatoires. Elle s’intègre naturellement à plusieurs approches et stratégies pédagogiques efficaces.

| Approche ou stratégie | Lien avec l’annexe B |

|---|---|

| Conception universelle de l’apprentissage (CUA) | Offre des niveaux d’entrée variés et une progression souple. |

| Différenciation pédagogique (DP) | Permet d’adapter la tâche sans abaisser les attentes. |

| Approches plurilingues | Valorise les transferts langagiers et les compétences discursives universelles et transférables. |

| Enseignement explicite | Guide les étapes : modelage, pratique guidée, pratique autonome. |

| Démarche par étapes | Sert à planifier des mesures temporaires d’appuis différenciées et à déterminer le degré d’appui requis. |

À retenir

L’annexe B présente une progression des connaissances et des habiletés obligatoires de la 1re à la 9e année.

Elle favorise une planification par étapes, utile pour bâtir des miniséquences ciblées.

Elle s’utilise pour affiner la planification et assurer la progression des apprentissages; la TPALF aide ensuite à soutenir le personnel enseignant dans cette planification et à accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences langagières.

Quand mobiliser l’annexe B?

Dès la planification du plan d’appui temporaire pour s’assurer d’établir la progression des apprentissages linguistiques.

L’élève écrit des phrases, mais éprouve des difficultés à structurer ses idées ou à assurer la cohérence du texte.

La TPALF indique un palier 2 ou plus en écriture ou en lecture, avec des fondements partiellement consolidés.

L’objectif du plan d’appui temporaire cible une habileté discursive, comme l’utilisation de connecteurs, l’organisation logique ou la révision d’un texte.

L’élève a besoin d’un accompagnement explicite pour organiser son discours oral ou écrit.

Ressources

Afin d’approfondir l’utilisation de l’annexe B, consultez les ressources proposées :

Utiliser la TPAM

La Trousse de précision des acquis en mathématiques (TPAM) vise à soutenir une observation rigoureuse et ciblée des raisonnements mathématiques des élèves, en s’appuyant sur des tâches signifiantes qui explorent et mettent en lumière les concepts fondamentaux, les habiletés mathématiques et les processus de pensée propres aux différents domaines du programme-cadre de mathématiques de l’Ontario (2020).

Elle sert à documenter, dans des contextes authentiques, la manière dont les élèves :

- mobilisent des représentations variées (concrètes, visuelles, symboliques);

- communiquent leurs idées mathématiques de façon explicite, à l’oral ou par des schémas;

- établissent des relations entre des quantités, des formes, des opérations ou des régularités;

- développent des stratégies de résolution de problèmes adaptées à leur niveau de compréhension.

En mettant l’accent sur la démarche mathématique de l’élève, la trousse sert à déterminer les concepts en émergence, les conceptions erronées ainsi que les points forts et les besoins dans la construction de sens mathématique. En mathématiques, la démarche de l’élève est souvent plus révélatrice que sa réponse. Deux élèves peuvent produire la même erreur, mais pour des raisons complètement différentes : erreur de transcription, stratégie mal appliquée ou concept non compris. La TPAM aide à faire cette distinction, essentielle pour intervenir efficacement.

Les constats issus de l’observation alimentent ensuite la planification pédagogique différenciée, en appui à la progression continue des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français vers une compréhension plus abstraite, généralisée et transférable des mathématiques.

Pourquoi utiliser la TPAM?

1. Déterminer les stratégies réellement mobilisées

La TPAM donne accès à la pensée mathématique en action : elle sert à voir la façon dont l’élève aborde un concept (exemple : composition/décomposition, estimation, régularité), pas seulement sa réussite ou l’inverse.

2. Déceler les acquis conceptuels, les procédures et les obstacles

Elle met en lumière :

- les concepts compris en profondeur (exemple : valeur de position, conservation des unités);

- les stratégies partiellement efficaces;

- les erreurs porteuses de sens.

3. Offrir des données riches pour la planification différenciée

Elle aide à partir du réel, à adapter les tâches et les attentes, tout en maintenant la rigueur conceptuelle. C’est un outil clé pour une pédagogie équitable et inclusive.

4. Soutenir les élèves qui apprennent le français

Parce qu’elle repose sur des manipulations, des schémas et de l’observation, la TPAM réduit les barrières linguistiques sans simplifier les contenus mathématiques.

5. Alimenter une analyse collaborative

La TPAM favorise un langage commun autour des démarches mathématiques observables, ce qui renforce la cohérence au sein d’une équipe-école ou lors de la rédaction des plans d’appui temporaires.

La TPAM aide à voir au-delà du résultat pour comprendre le raisonnement mathématique de l’élève, en relevant ce qu’elle ou il maîtrise, ce qui est en développement et ce qui nécessite un appui supplémentaire. C’est un levier puissant pour planifier un enseignement mathématique précis, rigoureux et adapté aux besoins et au contexte individuel de chaque élève.

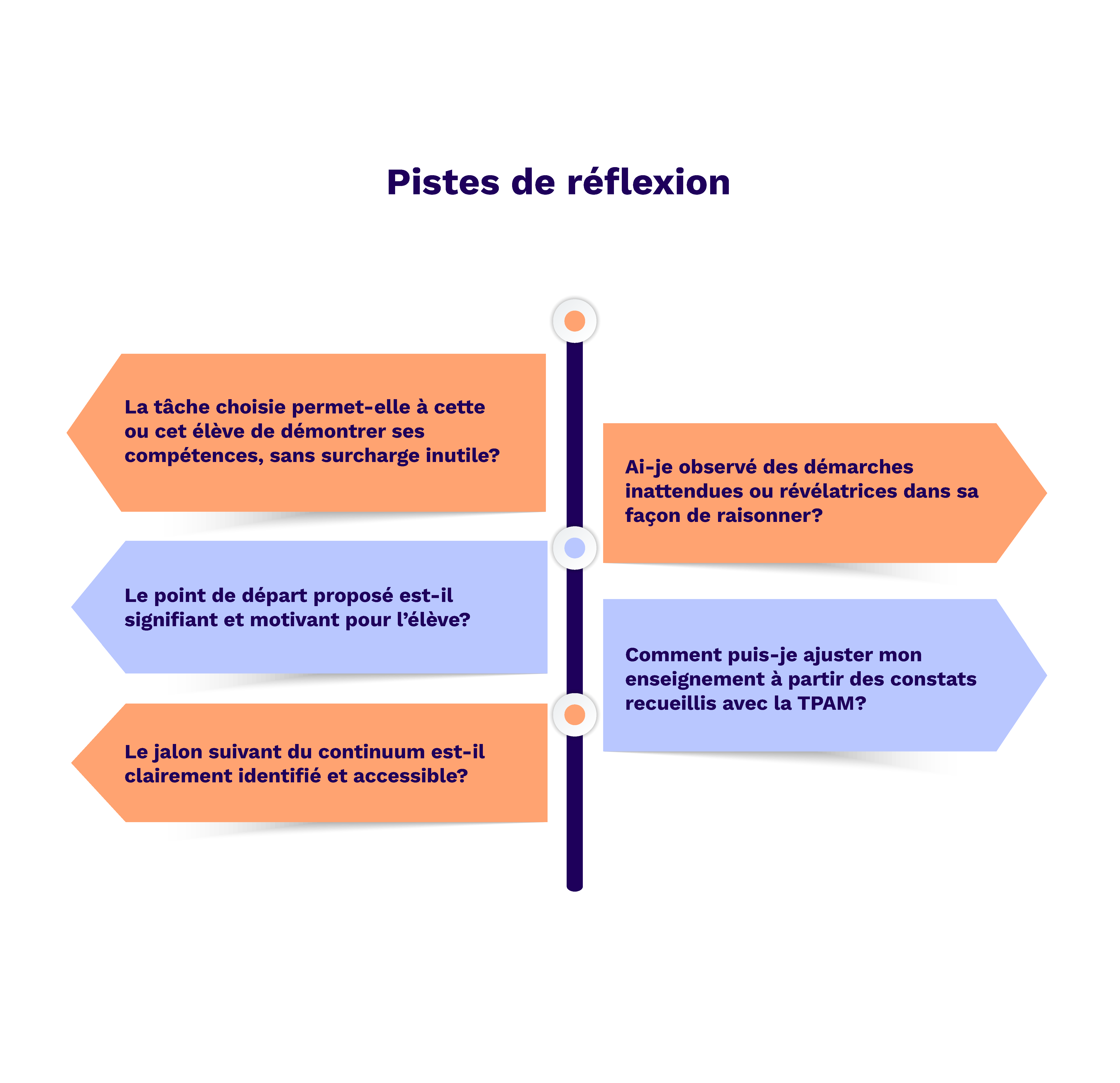

La TPAM peut être mobilisée au moment de l’élaboration du plan d’appui temporaire pour observer les acquis actuels de l’élève à l’aide de tâches concrètes et contextualisées. Lorsque le personnel scolaire amorce la planification pédagogique, il morcelle les objectifs, choisit des stratégies ciblées et ajuste les appuis au fil de la progression.

Étapes clés d’une utilisation efficace

Le tableau ci-dessous présente les principales étapes pour utiliser la TPAM de manière structurée et ciblée afin de soutenir une planification rigoureuse et adaptée aux points forts, aux besoins et au contexte individuel de l’élève.

| Étape | Action à poser | Pourquoi? |

|---|---|---|

| 1. Cibler le ou les domaines | Choisir parmi les cinq domaines : nombres, sens de l’espace, algèbre, données, littératie financière. | Aligner l’observation avec les priorités du plan d’appui temporaire ou de l’unité à venir. |

| 2. Sélectionner une tâche TPAM | Filtrer les tâches dans la plateforme par domaine, par rubrique ou par niveau de complexité. | Proposer une tâche adaptée au profil d’apprentissage de l’élève et à ses stratégies spontanées. |

| 3. Lire les pistes d’observation | Consulter les indications pédagogiques associées à la tâche choisie. | Guider les relances, enrichir les observations et éviter les biais d’interprétation. |

| 4. Observer la démarche de l’élève | Analyser les stratégies, les raisonnements, les gestes et la verbalisation lors de la tâche. | Comprendre la manière dont l’élève pense, pas seulement si elle ou il réussit. |

| 5. Consigner les constats | Documenter les observations dans le profil continu, une fiche de suivi ou un tableau de progression. | Éclairer les prochaines étapes d’enseignement et ajuster les mesures temporaires d’appui. |

| 6. Planifier les prochaines interventions pédagogiques | S’appuyer sur les constats documentés pour sélectionner des activités ou des situations d’enseignement proposées dans la TPAM, en lien avec les habiletés et les concepts ciblés. | Assurer la continuité pédagogique en transformant les observations en gestes d’enseignement concrets, différenciés et adaptés aux points forts, aux besoins et au contexte individuel de l’élève. |

Mise en application

Contexte

Élève en 4e année, récemment arrivé au Canada et en apprentissage du français. L’élève s’exprime avec clarté, notamment en utilisant des gestes et des représentations visuelles pour appuyer ses idées mathématiques. L’élève montre également un bon sens de l’observation et une disposition positive à résoudre des problèmes concrets. Dans le cadre de l’apprentissage des fractions, qui commence formellement en 4e année selon le programme-cadre, le personnel scolaire veut observer la façon dont l’élève interprète et représente des fractions simples dans des contextes signifiants.

Objectif du plan d’appui temporaire

Documenter la compréhension du partage équitable d’un tout et la capacité à représenter des fractions à l’aide de schémas, en mobilisant ses stratégies spontanées.

Tâche TPAM choisie

Représenter des fractions à partir des demis jusqu’aux dixièmes à l’aide de schémas, d’outils et de la notation fractionnaire usuelle.

La tâche sélectionnée dans la TPAM mettra donc l’élève en situation de résoudre un problème impliquant un partage équitable afin d’observer :

- l’interprétation de la situation mathématique;

- l’utilisation de représentations visuelles ou d’objets concrets pour appuyer la compréhension;

- la verbalisation de la démarche à l’aide de mots, de gestes ou de dessins;

- l’identification des fractions simples (comme 1/2, 1/4, 3/4, etc.).

Repère dans le continuum du programme-cadre

3e année – utiliser des schémas pour représenter et résoudre des problèmes de partage équitable d’un tout pouvant comprendre jusqu’à 20 éléments entre 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 personnes, incluant des problèmes dont le résultat est un nombre naturel, un nombre fractionnaire ou une fraction, et comparer les résultats. (B1.6)

Démarche suivie

Afin de soutenir l’exploration conceptuelle tout en limitant les obstacles liés à la production écrite, le personnel enseignant sélectionne une tâche TPAM portant sur les fractions unitaires simples et conçue pour favoriser l’usage de représentations visuelles et encourager l’expression des raisonnements à l’oral.

L’observation porte spécifiquement sur la manière dont l’élève :

- repère et nomme des fractions à partir de partitions égales d’un tout (exemple : 1/2, 1/4, 3/4), illustrées par des schémas concrets;

- justifie ses interprétations en s’appuyant sur des gestes, des représentations visuelles et des mots clés mathématiques;

- exprime sa compréhension du concept de fraction en reformulant les idées à sa manière, tout en respectant l’équivalence entre la représentation visuelle et la notation symbolique.

Malgré une production écrite encore limitée, les observations révèlent que l’élève montre une compréhension approfondie du sens d’une fraction comme partie d’un tout, en s’appuyant sur des concepts fondamentaux, tels que la partition équitable, l’itération de l’unité fractionnaire et la correspondance entre une représentation et sa désignation fractionnaire.

Ces constats permettent aux enseignantes et aux enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, de planifier une prochaine séquence d’enseignement axée sur :

- l’approfondissement des concepts de fractions équivalentes et de comparaison de fractions à l’aide de modélisations visuelles et dynamiques;

- l’ancrage progressif du vocabulaire mathématique spécifique à travers des échanges oraux guidés et structurés (exemple : fraction, fraction unitaire, fraction simple, numérateur, dénominateur, partie d’un tout, égal, partage équitable, unité fractionnaire, fractions équivalentes, représentation visuelle, nommer une fraction, comparer des fractions, demi jusqu’aux dixièmes);

- la modélisation de la transition vers l’écrit, en misant sur les liens entre les représentations picturales, symboliques et verbales.

Les observations sont consignées dans le profil TPAM afin de documenter :

- les forces conceptuelles de l’élève;

- les stratégies efficaces de représentation et de justification mobilisées;

- les pistes pédagogiques pour orienter les prochaines étapes du plan d’appui temporaire et favoriser un développement continu de la pensée mathématique.

Soutien spécifique aux élèves plurilingues apprenants du français

Voici quelques exemples concrets d’objectifs pédagogiques fréquemment rencontrés chez les élèves plurilingues apprenants du français, accompagnés de suggestions d’utilisation de la TPAM et des effets attendus sur leur progression.

| Objectif pédagogique | Utilisation de la TPAM | Effet attendu |

|---|---|---|

| Valoriser les compétences | Adapter la tâche : interaction à l’oral, usage de représentations visuelles (schémas, modèles), manipulations concrètes, gestes mathématiques. | Mettre en lumière les concepts en émergence (exemple : partition équitable, fraction comme rapport partie/tout) et les habiletés de raisonnement déjà présentes, sans que la maîtrise de l’écrit soit un obstacle. |

| Clarifier les besoins réels | Observer la démarche complète : types de représentations choisies, erreurs conceptuelles, stratégies spontanées et points de rupture dans le raisonnement. | Cerner précisément les notions à consolider (exemple : confusion entre le nombre de parts et la taille des parts, difficulté à établir l’équivalence), en s’appuyant sur l’analyse des processus mathématiques, pas seulement des réponses finales. |

| Planifier avec souplesse | S’appuyer sur le tableau de progression pour situer l’élève dans le développement des concepts (exemple : construction de l’unité fractionnaire, compréhension du dénominateur), et définir des étapes intermédiaires réalistes. | Proposer une progression d’apprentissage différenciée, en lien avec les concepts mathématiques visés et les habiletés déjà mobilisées par l’élève, pour renforcer la continuité des apprentissages. |

| Soutenir la pratique réflexive | Croiser les constats issus de la TPAM avec le profil de l’élève, ses productions authentiques et les contextes dans lesquels elle ou il réussit à exprimer sa pensée mathématique. | Ajuster les pratiques pédagogiques de manière cohérente, en intégrant des situations signifiantes qui donnent l’occasion à l’élève de développer ses concepts mathématiques, tout en respectant son profil langagier, cognitif et culturel. |

Ressources

Afin d’approfondir l’utilisation de la TPAM, consultez les ressources proposées :

Utiliser le continuum du programme-cadre de mathématiques

Le programme-cadre de mathématiques (2020) comprend un continuum d’apprentissage qui organise les attentes et les contenus d’apprentissage de la 1re à la 8e année sous forme de tableau de progression. Le continuum aide à planifier à partir de l’état actuel de la compréhension mathématique des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français, tout en maintenant une visée curriculaire rigoureuse. Il établit des liens cohérents entre la progression des connaissances, le développement des compétences mathématiques et l’adaptation des pratiques pédagogiques, en respectant les attentes du programme-cadre.

Pourquoi utiliser le continuum?

Le continuum du programme-cadre de mathématiques constitue un outil essentiel pour situer les apprentissages d’une ou d’un élève dans une trajectoire de développement conceptuel continue. Il évite la redondance ou les sauts de niveau en balisant clairement les attentes, les contenus d’apprentissage successifs et les habiletés transitoires entre les années d’études.

Son utilisation aide :

- à ancrer l’enseignement dans une séquence logique, où chaque nouvelle notion s’appuie sur des concepts préalables déjà explorés (exemple : développer la compréhension du dénominateur comme nombre de parties égales avant d’introduire les fractions équivalentes);

- à adapter les tâches d’apprentissage en fonction des acquis observés, à partir d’une base curriculaire claire et partagée;

- à visualiser la progression d’une ou d’un élève à travers des jalons explicites, liés aux attentes du programme-cadre (exemple : passer de la modélisation concrète de quantités à l’interprétation de données dans des représentations abstraites);

- à construire des séquences d’apprentissage différenciées au sein d’un même groupe-classe, en s’appuyant sur des repères communs tout en respectant le rythme d’acquisition de chaque élève.

À partir du profil d’apprentissage dégagé par l’observation d’une tâche TPAM, le personnel enseignant consulte le tableau de progression pour relever les habiletés conceptuelles en émergence ainsi que les étapes intermédiaires menant à la compétence visée. Ce repérage est l’occasion :

- de morceler un résultat d’apprentissage global (exemple : résoudre des problèmes impliquant des fractions) en objectifs intermédiaires plus accessibles (exemple nommer des fractions unitaires, modéliser un partage équitable, comparer des fractions à dénominateur commun);

- de structurer la séquence d’enseignement autour de paliers progressifs qui respectent le développement naturel des compétences;

- de choisir des tâches ciblées ou de les adapter pour qu’elles correspondent à l’état actuel de conceptualisation de l’élève, tout en les alignant sur les jalons curriculaires;

- d’assurer une cohérence entre les constats diagnostiques, la planification différenciée et l’enseignement explicite, tout en respectant la spirale curriculaire du programme-cadre.

Les rubriques de la TPAM sont directement alignées avec les attentes du programme-cadre. Chaque tâche précise le niveau d’introduction du concept, facilitant ainsi une planification :

- ancrée dans le curriculum : chaque tâche s’inscrit dans un continuum de concepts et d’habiletés défini par le programme-cadre;

- cohérente avec le profil d’apprentissage de l’élève : les tâches proposées correspondent à des jalons réalistes dans sa trajectoire;

- pertinente pour la concertation pédagogique : les enseignantes et les enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, peuvent se baser sur les mêmes repères pour planifier, intervenir et communiquer avec les familles dans une perspective de continuité des apprentissages.

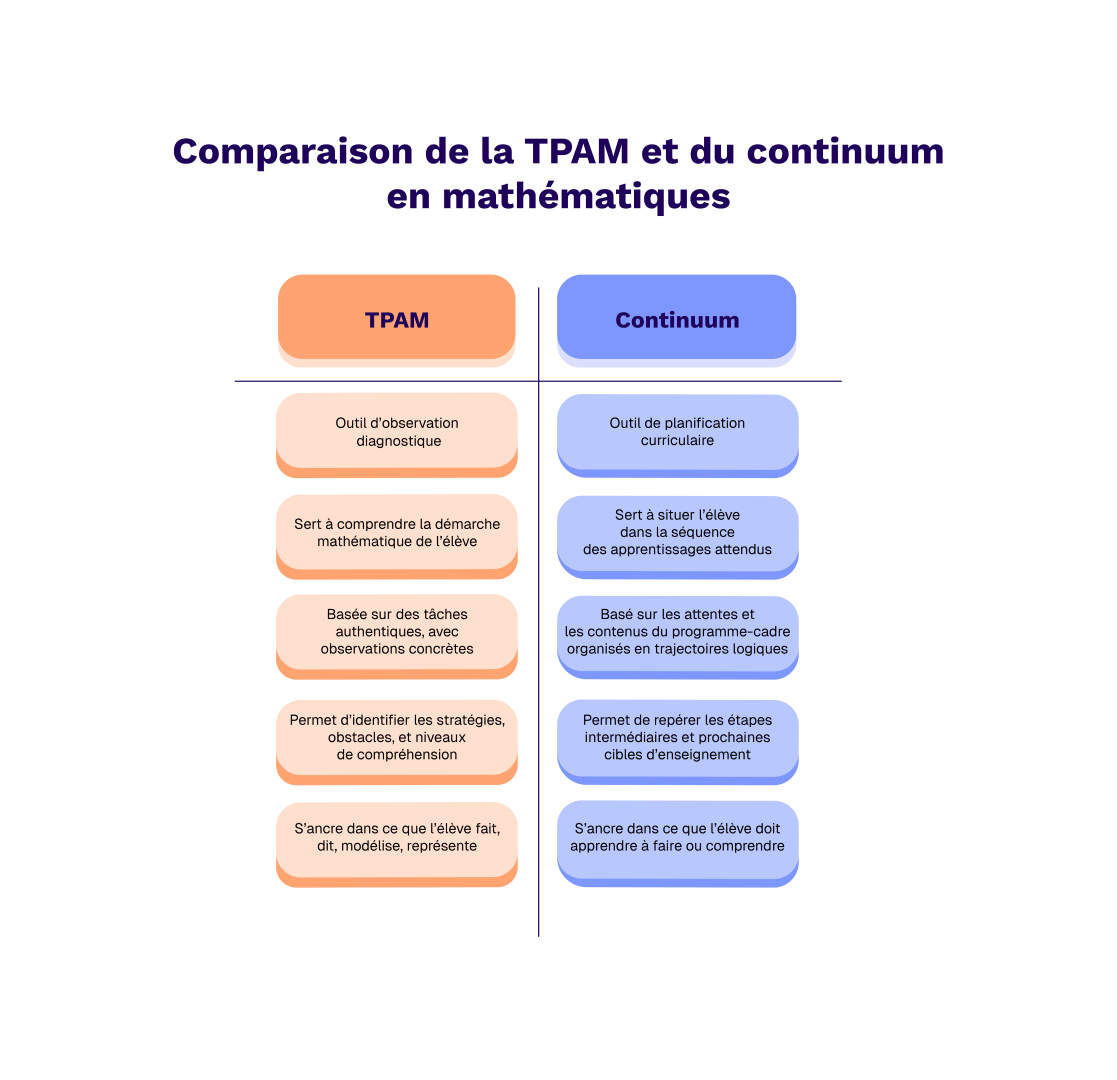

Utiliser la TPAM et le continuum de façon complémentaire

La TPAM sert à recueillir des données riches sur les acquis, les démarches, les stratégies et les obstacles conceptuels propres à chaque élève à travers des tâches authentiques ancrées dans les cinq domaines du programme-cadre. Le continuum, quant à lui, fournit un cadre curriculaire structuré qui décrit la séquence logique des apprentissages et les habiletés transitoires nécessaires pour cheminer vers une compréhension approfondie et transférable des mathématiques. L’utilisation conjointe de ces deux documents aide :

- à décomposer un résultat d’apprentissage, basé sur une attente ou un contenu d’apprentissage du programme-cadre (exemple : résoudre des problèmes impliquant l’addition de fractions ou modéliser des transformations géométriques), en objectifs intermédiaires, en déterminant les concepts préalables à consolider (exemple : équivalence de fractions, compréhension des angles droits);

- à planifier des tâches mathématiques ciblées qui s’appuient sur les stratégies spontanées observées avec la TPAM (exemple : utilisation de schémas, raisonnement inductif, recours à du matériel de manipulation), tout en visant des habiletés précises, comme la modélisation, la communication mathématique ou la reconnaissance de régularités;

- à structurer une progression curriculaire rigoureuse qui respecte le rythme conceptuel de l’élève en s’appuyant sur les jalons curriculaires définis par le programme-cadre (exemple : passer de la reconnaissance de figures planes à leur décomposition, ou de la lecture de tableaux à la comparaison de données);

- à documenter la progression des apprentissages de l’élève de manière continue, en liant les observations concrètes issues de la TPAM à des repères curriculaires clairs, ce qui soutient la communication entre intervenantes et intervenants, la concertation pédagogique et les échanges avec les familles.

Ensemble, la TPAM et le continuum permettent une planification cohérente, progressive et inclusive, centrée sur le développement des concepts mathématiques fondamentaux et des compétences clés : raisonner, résoudre, représenter, modéliser, communiquer et réfléchir en mathématiques.

Mise en application

Contexte

Élève de 5e année, récemment arrivée au Canada, montre une compréhension conceptuelle de la valeur de position (exemple : reconnaître que le chiffre 3 dans 342 représente 300). Selon les observations réalisées à l’aide de la TPAM, son profil d’apprentissage correspond davantage au niveau de développement attendu en 3e année pour ce qui est des stratégies de calcul écrit. Elle a particulièrement besoin de consolider l’addition avec retenue, tant sur le plan procédural que conceptuel.

Démarche pédagogique structurée

TPAM : tâche diagnostique, additionner deux nombres à trois chiffres (exemple : 368 + 475) avec du matériel concret (cubes multibases).

Ce que l’on observe :

L’élève comprend la valeur de chaque chiffre selon sa position.

L’élève aligne les chiffres correctement, mais éprouve des difficultés à gérer la retenue lorsque la somme d’une colonne dépasse 9.

L’élève dessine ses regroupements, mais n’utilise pas encore un langage mathématique clair (exemple : « je prends un autre » au lieu de « je fais une retenue d’une dizaine »).

Continuum : l’équipe-école situe l’élève au stade intermédiaire de 3e année.

Aligner les nombres selon la valeur de position.

Reconnaître les regroupements dans les unités et dizaines.

Consolidation nécessaire : verbaliser les étapes de regroupement.

Développer l’utilisation systématique de la retenue dans les calculs écrits.

Planification différenciée

Manipulation structurée : l’élève utilise du matériel de base 10 pour modéliser l’addition; elle regroupe 10 unités en 1 dizaine, physiquement.

Coconstruction en dyade : en dyades, les élèves verbalisent ensemble chaque étape du calcul. Le personnel enseignant introduit progressivement le vocabulaire : « regroupement », « retenue », « échange ».

Représentation visuelle : l’élève complète un schéma structuré (tableau des centaines/dizaines/unités) pour poser l’opération.

Transfert vers l’écrit : avec un soutien visuel (exemple : tableau avec colonnes), l’élève inscrit la retenue dans la colonne appropriée.

Communication mathématique : l’élève reformule chaque étape oralement : « 8 + 5 = 13, j’écris 3, je retiens 1 ».

Effets attendus

Consolidation des stratégies de calcul écrit, notamment l’utilisation systématique de la retenue dans les unités et dizaines.

Développement du langage mathématique oral, en lien avec les concepts de regroupement, de position et de retenue.

Progrès vers l’autonomie dans la résolution de calculs écrits à plusieurs chiffres.

Documentation ciblée dans le profil TPAM, permettant à l’équipe-école de planifier les prochaines cibles d’apprentissage (exemple : addition de nombres plus grands, résolution de problèmes écrits).

À retenir

Observer la démarche avant de juger la réponse : ce que l’élève montre est plus révélateur que ce qu’elle ou il écrit.

Adapter les tâches pour réduire la charge cognitive et linguistique, sans réduire la rigueur.

Croiser les données de la TPAM avec les observations en salle de classe pour enrichir l’analyse.

Utiliser le continuum pour structurer une trajectoire réaliste, sans rupture ni redondance.

Consigner les constats dans le profil continu, une fiche de suivi ou un tableau de progression pour assurer un suivi des progrès de l’élève et déterminer les prochaines étapes.

La compréhension des démarches mathématiques de l’élève est au cœur d’une planification différenciée, inclusive et équitable. Lorsqu’elle est associée à une lecture rigoureuse du continuum du programme-cadre de mathématiques, cette observation devient un levier puissant pour guider les gestes pédagogiques, au bon moment, pour le bon objectif.

TPAM et continuum : quand les mobiliser ensemble?

- L’élève présente des acquis partiels ou des démarches hétérogènes dans un domaine mathématique.

- L’équipe souhaite situer un objectif du plan d’appui temporaire dans la séquence curriculaire.

- La tâche doit être adaptée sans sacrifier la cohérence conceptuelle ni la rigueur.

- On cherche à visualiser une trajectoire d’apprentissage claire, réaliste et progressive.

- La planification doit tenir compte à la fois des démarches observées et des attentes du programme-cadre.

C’est l’observation des stratégies mobilisées par l’élève (avec la TPAM) qui éclaire le prochain objectif à atteindre (dans le continuum). On combine ces outils pour planifier à partir du profil d’apprentissage (TPAM), tout en garantissant un arrimage avec les attentes du programme-cadre de mathématiques (continuum).

La complémentarité entre la TPAM et le continuum du programme-cadre de mathématiques permet de bâtir une planification à la fois précise, différenciée et cohérente. La TPAM offre un regard authentique sur la manière dont l’élève aborde les concepts, tandis que le continuum trace les étapes vers lesquelles guider sa progression. En combinant ces outils, le personnel enseignant :

- part du profil d’apprentissage observé à partir de tâches signifiantes;

- trace une trajectoire personnalisée en lien avec les attentes du programme-cadre;

- planifie dans une logique inclusive, évolutive et contextualisée.

Cette approche rend visible l’atteinte des objectifs d’apprentissage intermédiaires, souvent imperceptible autrement. Elle soutient aussi les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français dans un cheminement mathématique porteur de sens. Elle repose sur une pratique pédagogique fondée sur la compréhension, la précision et la bienveillance.

En mathématiques comme ailleurs, c’est en planifiant à partir de ce que l’élève montre, et non de ce qu’elle ou il « devrait savoir », que s’ouvre un parcours d’apprentissage signifiant, équitable et durable.

Tableau synthèse – Utilisation complémentaire du continuum et de la TPAM

| Étape | TPAM (Trousse de précision des acquis en mathématiques) | Continuum du programme-cadre | Objectif pédagogique |

|---|---|---|---|

| 1. Observation initiale | Recueillir des preuves d’apprentissage authentiques : tâches contextualisées, manipulations, verbalisation de la démarche. → Observer les stratégies, erreurs, procédures et représentations. | N/A | Dresser un portrait de la compréhension mathématique de l’élève. |

| 2. Analyse du profil mathématique | Déterminer les acquis conceptuels, les obstacles, les types de raisonnements (exemple : stratégies additives, flexibilité numérique). | N/A | Établir un profil cognitif : où l’élève en est dans son développement mathématique. |

| 3. Positionnement curriculaire | Lier les constats aux dimensions du raisonnement mathématique. | Situer l’élève dans la séquence des apprentissages : étapes précédentes, actuelles et suivantes. | Déterminer le point d’entrée dans la progression curriculaire pour chaque concept. |

| 4. Planification pédagogique | Adapter les tâches : modélisation concrète, représentations multiples, reformulation du langage mathématique. | Séquencer les résultats d’apprentissage ciblés en respectant la complexité croissante des concepts. | Élaborer une trajectoire réaliste, cohérente, différenciée et inclusive. |

| 5. Suivi et documentation | Réobserver à travers de nouvelles tâches, valider les progrès, ajuster les mesures temporaires d’appui. | Suivre la progression le long du continuum pour ajuster les objectifs. | Documenter les apprentissages dans une logique formative continue. |

Ressources

Afin d’approfondir l’utilisation du continuum du programme-cadre de mathématiques, consultez les ressources proposées :

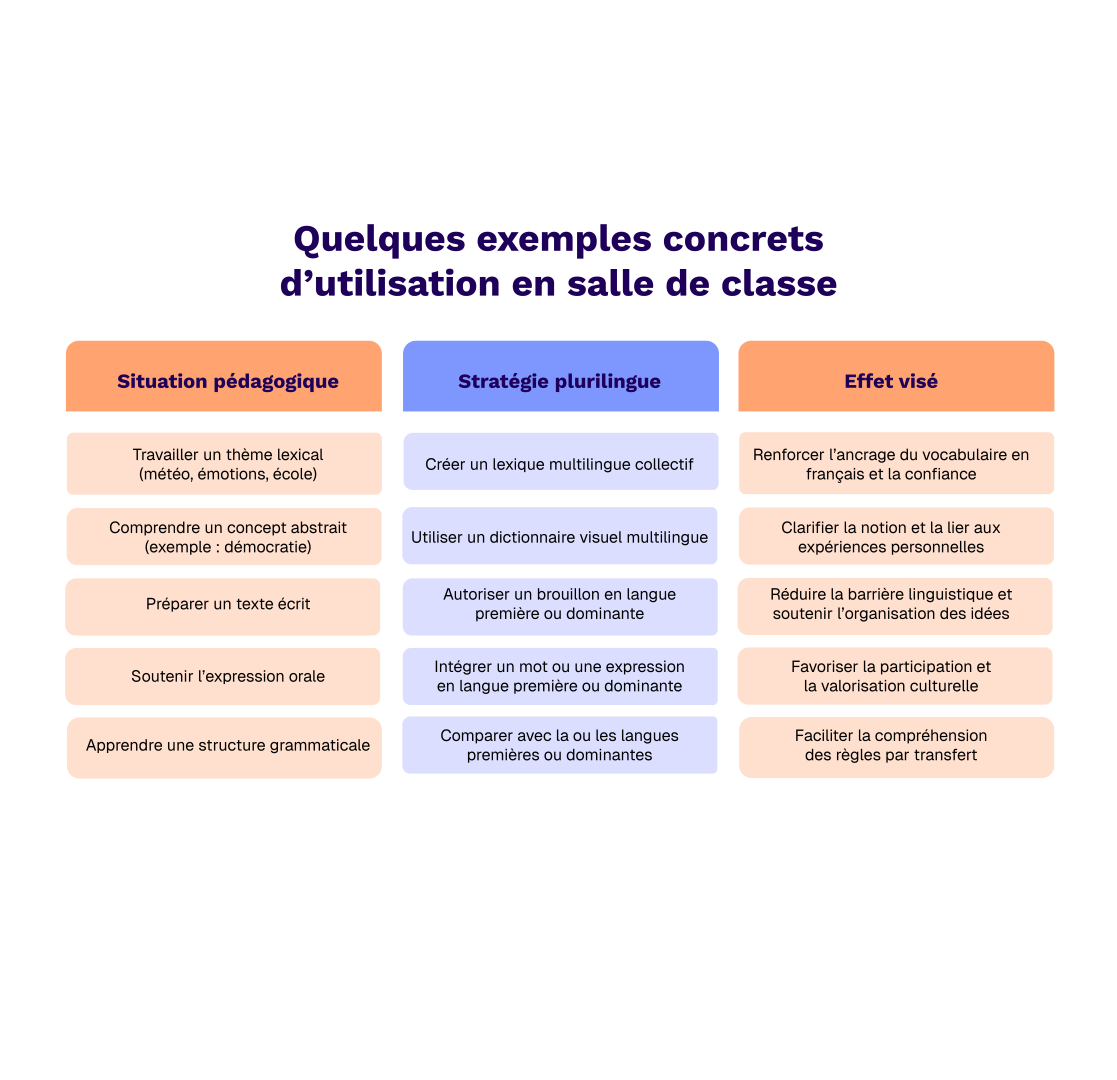

Utiliser les approches plurilingues

Les approches plurilingues permettent aux ÉP apprenants du français, aux ÉNA et aux ÉNA-ÉP en apprentissage du français de mobiliser l’ensemble de leur répertoire linguistique pour apprendre, comprendre et communiquer. Elles transforment les langues parlées et comprises en leviers d’apprentissage, valorisent les identités linguistiques et culturelles, et renforcent le sentiment de compétence dès les premières interactions scolaires. En salle de classe, elles deviennent un outil structurant au service d’une planification différenciée, inclusive et ancrée dans les réalités linguistiques des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Pourquoi intégrer les approches plurilingues dans sa planification?

- Activer les connaissances antérieures et faciliter l’accès au sens.

- Réduire la charge cognitive liée à l’apprentissage d’une nouvelle langue.

- Renforcer l’estime de soi en valorisant les langues premières et dominantes.

- Enrichir les échanges et favoriser l’engagement des élèves.

- Répondre de manière cohérente et structurée aux besoins des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français selon leurs contextes individuels.

Comment utiliser le Guide d’initiation aux approches plurilingues?

Le guide propose des stratégies classées par cycle, transférables à toutes les disciplines. Il appuie une planification :

- plus accessible : les élèves s’appuient sur leurs langues parlées et comprises pour comprendre;

- plus inclusive : les parcours linguistiques sont valorisés;

- plus significative : les repères personnels sont mobilisés pour apprendre.

En complément, les ressources Diverses racines, diverses voix et Pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture viennent approfondir cette perspective. Le premier guide met l’accent sur l’accueil, l’évaluation diagnostique, l’enseignement différencié et l’engagement des familles, tandis que le second propose des repères relationnels et interculturels essentiels pour bâtir une pédagogie réellement sensible à la diversité. Ensemble, ils soutiennent une planification ancrée dans les réalités sociales, culturelles et linguistiques des élèves.

| Besoin | Apport des approches plurilingues |

|---|---|

| Développement du vocabulaire dans la langue de scolarisation | Activation de repères familiers pour enrichir le lexique français |

| Retrait ou anxiété | Valorisation de l’identité linguistique et réduction des obstacles |

| Confusion grammaticale | Comparaison pour soutenir la compréhension des règles |

| Difficulté à s’exprimer | Appui temporaire de la langue première ou dominante pour formuler les idées |

Les approches plurilingues aident les enseignantes et les enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, à bâtir des ponts entre les langues, les savoirs et les cultures des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. En tenant compte des ressources langagières de chaque élève, elles soutiennent l’apprentissage, renforcent l’engagement et contribuent à un climat de salle de classe plus équitable et motivant.

Le Guide d’initiation aux approches plurilingues, Diverses racines, diverses voix et Pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture offrent des repères concrets, accessibles et transférables. Ensemble, ces ressources soutiennent le personnel scolaire dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques inclusives, culturellement pertinentes et adaptées à la diversité langagière croissante des écoles de langue française en Ontario.

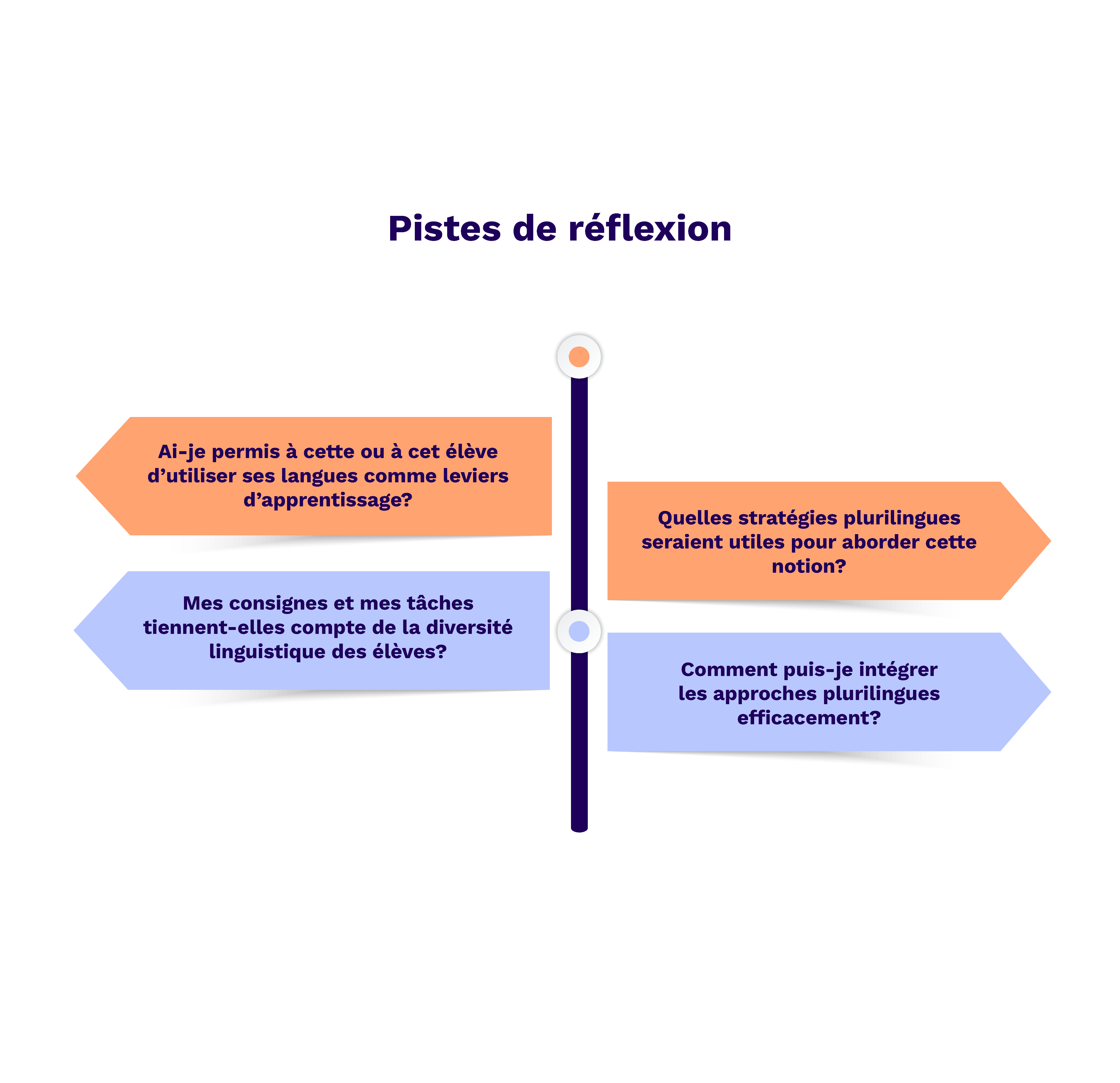

Mise en application

Contexte

Élève de 9e année, récemment arrivée au Canada et en apprentissage du français. L’élève comprend globalement les notions du cours de géographie, mais éprouve des difficultés à expliquer des notions abstraites, comme l’urbanisation, le développement durable ou l’embourgeoisement.

Stratégie plurilingue mise en œuvre

Proposer à l’élève d’utiliser un dictionnaire visuel multilingue numérique. L’élève recherche les définitions dans sa langue première ou dominante, puis élabore un schéma de comparaison en français, en collaboration avec un pair francophone.

Effet observé

L’élève reformule ensuite la notion d’urbanisation à l’oral avec davantage de clarté et établit des liens entre les termes et les réalités vécues dans son pays d’origine.

Lien avec le Guide d’initiation aux approches plurilingues

Activité inspirée du guide : clarification conceptuelle plurilingue, appui aux dimensions cognitive (compréhension conceptuelle) et sociale (interaction collaborative).

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension des approches plurilingues, consultez les ressources proposées :

Conclusion

L’accompagnement des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français représente un enjeu fondamental pour assurer l’équité, l’inclusion et la réussite de l’ensemble des élèves dans les écoles de langue française de l’Ontario. La TPALF, la TPAM, les continuums des programmes-cadres de français et de mathématiques ainsi que les approches plurilingues offrent un cadre structurant et cohérent pour soutenir une pédagogie différenciée, centrée sur les besoins linguistiques, culturels et scolaires de toutes et de tous les élèves.

En mobilisant ces documents et les continuums des programmes-cadres de manière intégrée et réfléchie, le personnel scolaire peut mieux comprendre les parcours d’apprentissage de chaque élève, planifier des interventions ciblées et favoriser un environnement d’apprentissage valorisant la diversité linguistique et culturelle. Il s’agit d’un levier puissant pour renforcer le sentiment d’appartenance, soutenir le développement identitaire francophone et promouvoir la réussite éducative dans une perspective inclusive et équitable.

En somme, l’utilisation concertée de ces outils pédagogiques aide non seulement à répondre aux besoins immédiats des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français, mais aussi à bâtir une culture scolaire durablement inclusive, où chaque élève peut s’épanouir pleinement dans ses langues, ses cultures et son apprentissage.