Développement des compétences et suivi de la progression

Imprimer la page

Introduction

Le développement des compétences des élèves plurilingues apprenants du français (ÉP apprenants du français), des élèves nouveaux arrivants (ÉNA) et des élèves nouveaux arrivants qui sont à la fois plurilingues et en apprentissage du français (ÉNA-ÉP en apprentissage du français) est soutenu par la mise en œuvre de leur plan d’appui temporaire. Cela implique également une organisation pédagogique à la fois structurée, flexible et évolutive, afin de soutenir soit le développement des compétences langagières dans la langue de scolarisation, soit le développement des compétences dans les autres matières et disciplines, soit les deux, pour créer un apprentissage inclusif et adapté en salle de classe dans toutes les matières. Il faut aussi tenir compte du degré d’appui requis et des mesures temporaires d’appui (appui intensif et appui soutenu) de chaque élève et de son évolution dans son parcours d’apprentissage.

La mise en œuvre des mesures temporaires d’appui doit également s’accompagner d’une évaluation régulière de leur efficacité afin d’ajuster les interventions en fonction des progrès observés, de documenter les apprentissages et de favoriser une collaboration étroite entre les enseignantes et enseignants, les membres du personnel scolaire, les familles et les élèves. Cette démarche soutient non seulement les élèves dans leur cheminement, mais renforce aussi la capacité du milieu scolaire à répondre de manière proactive et inclusive aux besoins des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Préparer le développement des compétences

Accompagner avec intention

Dans le but de favoriser le développement des compétences des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français, le personnel scolaire mobilise des approches et des stratégies pédagogiques éprouvées (conception universelle de l’apprentissage, différenciation pédagogique, approches plurilingues, enseignement explicite, démarche par étapes, etc.). Il garde aussi en tête les quatre dimensions du bien-être (physique, sociale, cognitive, émotionnelle).

Au quotidien, les enseignantes et les enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, s’appuient sur plusieurs repères pour accompagner les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, tels que :

- le profil de l’élève des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français;

- le profil de classe;

- le plan d’appui temporaire des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français;

- les attentes, les contenus d’apprentissage et les continuums des programmes-cadres;

- les intentions pédagogiques et l’objectif de la planification à court terme.

De plus, le personnel scolaire s’assure, avant tout, d’offrir un environnement bienveillant, sécuritaire, inclusif et accueillant afin d’instaurer un climat de confiance et de faciliter l’adaptation des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français dans leur nouveau contexte scolaire.

Le personnel scolaire adopte une posture réflexive afin d’orienter ses interventions :

L’élève se sent-elle ou se sent-il sécurisé, valorisé, confiant en ses capacités? Quels sont ses signaux d’ancrage ou de retrait?

Quels aspects de l’environnement pourraient devenir des leviers d’engagement?

L’environnement linguistique de la classe ou de l’école valorise-t-il les répertoires plurilingues de l’élève?

De quelles informations et observations est-ce que je dispose?

Comment assurer un apprentissage inclusif et adapté en salle de classe dans toutes les matières, en collaboration avec les parents?

Comment mettre en valeur les points forts et les acquis inscrits dans le profil de l’élève?

Que contient le plan d’appui temporaire?

Quels sont les besoins ciblés pour cette ou cet élève?

Quelles stratégies pédagogiques fonctionnent déjà pour soutenir son engagement?

Que montrent les données (TPALF, TPAM, productions, entretiens, observations en salle de classe)?

Quels besoins émergent des interactions quotidiennes et ne sont pas encore consignés formellement?

Ai-je croisé différents points de vue (autres membres de l’équipe école ou parents)?

Quels sont les objectifs d’apprentissage intermédiaires de l’élève qui l’aideront à progresser vers les résultats d’apprentissage visés?

Ai-je prévu des situations d’apprentissage qui donnent l’occasion à l’élève de mobiliser ses connaissances linguistiques et culturelles?

Les objectifs sont-ils clairs et signifiants pour l’élève?

Comment s’assurer que le plan d’appui temporaire est basé sur l’équité d’accès, le soutien actif et la préservation des possibilités d’études postsecondaires de l’élève?

Le bien-être comme levier de planification

Une ou un élève qui est accompagné par une pédagogie explicite, structurée et adaptée à son rythme, qui se sent reconnu et soutenu émotionnellement, qui se sent soutenu dans son affirmation de soi et son sentiment d’appartenance et qui se sent physiquement bien est plus disponible pour apprendre et pour s’engager dans les activités scolaires.

Quels sont les aspects auxquels porter attention pour promouvoir les quatre dimensions du bien-être auprès des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Ressources

Afin de mieux comprendre les façons de soutenir le développement des compétences chez les élèves, consultez les ressources proposées :

Les objectifs d’apprentissage personnels intermédiaires et les résultats d’apprentissage

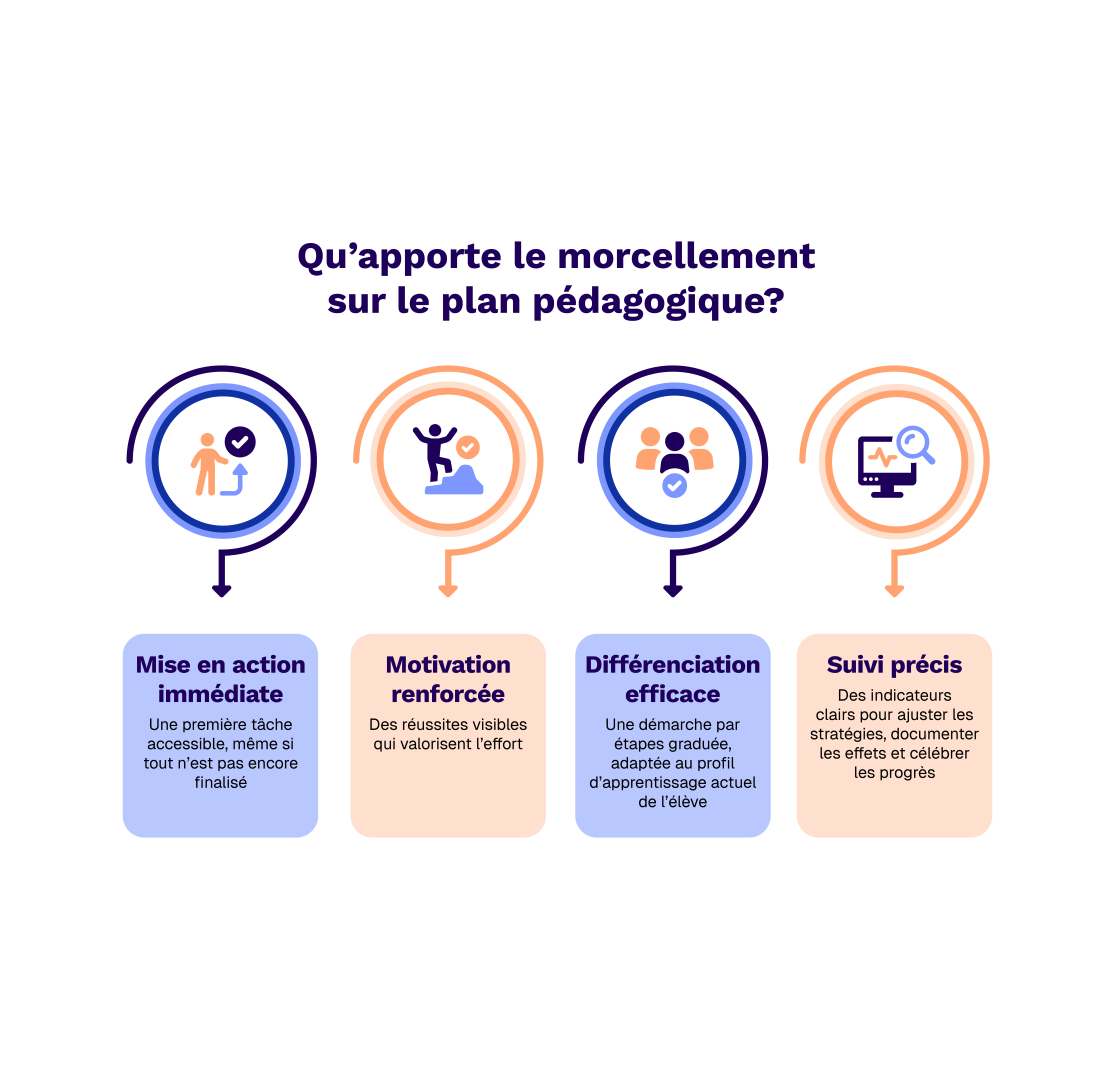

Le profil d’apprentissage actuel de l’élève, établi lors du processus d’admission et de l’évaluation diagnostique, détermine les prochaines étapes de sa progression vers l’atteinte des résultats d’apprentissage visés. Pour que les résultats d’apprentissage soient porteurs, mobilisateurs et atteignables, le personnel scolaire les décompose en étapes progressives. Cela consiste à définir des objectifs d’apprentissage intermédiaires adaptés au rythme et au degré d’autonomie de chaque élève. C’est ce qu’on appelle le « morcellement ».

Cette étape sert :

- à clarifier une cible d’apprentissage réaliste et observable, alignée avec le plan d’appui temporaire;

- à repérer les composantes clés du résultat d’apprentissage visé (cognitives, langagières, affectives, sociales);

- à tracer une trajectoire d’apprentissage progressive et valorisante;

- à s’appuyer sur des ressources ministérielles validées pour structurer le cheminement.

Avec la démarche par étapes, chaque ajustement est préventif et intentionnel, basé sur le degré d’appui requis par l’ÉP apprenant du français, l’ÉNA ou l’ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Dans une démarche de morcellement, les enseignantes et les enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, analysent le résultat d’apprentissage en se posant les questions suivantes :

Quelle est l’habileté que l’élève doit développer?

- Que doit réellement savoir ou pouvoir faire l’élève?

Quel degré d’autonomie est attendu de l’élève?

- L’élève est-elle ou est-il à l’étape de l’exploration, de la consolidation ou du transfert?

Est-ce que l’élève peut appliquer ce qu’elle ou il a appris dans d’autres contextes?

- L’apprentissage est-il transférable ou généralisable à d’autres contextes?

Que signifie « progresser » pour cette ou cet élève, dans ce domaine d’apprentissage et à ce moment précis?

- Je connais le profil d’apprentissage actuel de l’élève et les objectifs à atteindre. La question maintenant est : comment vais-je l’accompagner de manière efficace et bienveillante pour qu’elle ou il puisse progresser vers ces objectifs?

Morceler un résultat d’apprentissage

Morceler un résultat d’apprentissage requiert une analyse des ressources professionnelles disponibles afin de s’y appuyer pour créer une trajectoire pertinente.

| Continuums et ressources | Utilité pour le morcellement |

|---|---|

| Annexes A et B du programme-cadre de français | Trajectoires progressives en littératie (de l’habileté fondamentale à la complexité) |

| TPALF | Descripteurs langagiers par palier pour guider la planification ciblée |

| TPAM et continuums mathématiques | Morcellement structuré des concepts par domaine et par année d’études |

| Guide des approches plurilingues | Stratégies d’appui qui soutiennent à la fois la langue, la cognition et la culture de l’élève |

L’utilisation de ces continuums et ressources sera approfondie dans la section Utilisation des documents existants.

Afin de morceler un résultat d’apprentissage, le personnel scolaire l’échelonne en objectifs d’apprentissage intermédiaires. Ces derniers composent une trajectoire réaliste et motivante, où la progression des apprentissages des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français devient possible, visible et valorisante.

Le schéma ci-contre propose quelques questions clés à se poser individuellement ou en équipe avant de finaliser le morcellement.

Lien avec les quatre dimensions du bien-être

Un résultat d’apprentissage bien morcelé favorise aussi le bien-être de l’élève. Voici quelques pistes de réflexion liées au bien-être de l’élève et aidant à bonifier sa pratique de morcellement.

Développement cognitif

Le morcellement réduit-il la charge cognitive ou affective de l’élève?

Le morcellement clarifie-t-il le but à atteindre?

Développement émotionnel

Le morcellement favorise-t-il des réussites visibles?

Le morcellement contribue-t-il au renforcement de l’estime de soi?

Développement social

Comment le morcellement permet-il une participation différenciée?

Le morcellement favorise-t-il la valorisation des efforts et l’application de stratégies personnelles?

Développement physique

Comment le morcellement aide-t-il à adapter le rythme de travail?

Le morcellement contribue-t-il à réduire l’épuisement ou le retrait?

Une fois le résultat d’apprentissage morcelé, tout en considérant le bien-être de l’élève, le personnel scolaire choisit les stratégies pédagogiques les plus pertinentes pour l’accompagner dans cette progression.

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension du morcellement des résultats d’apprentissage et l’établissement d’objectifs d’apprentissage intermédiaires, consultez les ressources proposées :

- Évaluer, différencier… réussir!

- Fascicule 1 – Résultats d’apprentissage

- Résultats d’apprentissage – Pistes de réflexion

- Résultats d’apprentissage – Messages clés pour la différenciation pédagogique

- Autoévaluation – Objectifs d’apprentissage personnels – Pistes de réflexion

- Objectifs d’apprentissage personnels – Messages clés pour la différenciation pédagogique

- Stratégie de la délégation graduelle de la responsabilité de l’apprentissage

- Objectifs d’apprentissage personnels – Comment amener l’élève à se fixer un objectif d’apprentissage personnel?

- Moi, j’enseigne!

Choisir les stratégies pédagogiques

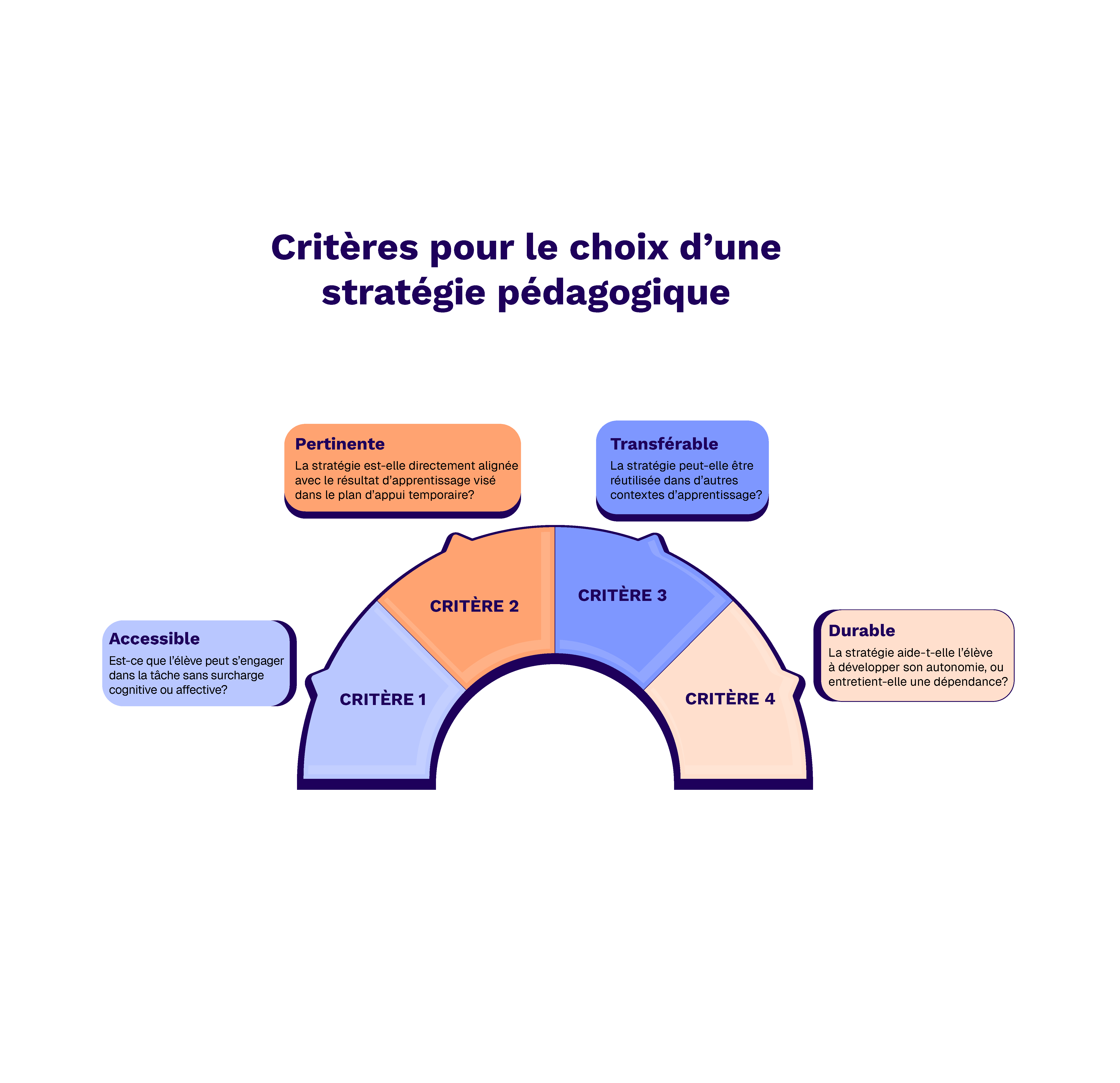

Afin de faire le choix de la ou des stratégies à mettre en œuvre, le personnel scolaire se penche sur les éléments suivants :

- aligner le résultat d’apprentissage avec les besoins, les points forts et les habitudes des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français;

- choisir une stratégie alignée sur le niveau d’autonomie et la progression visée;

- évaluer l’impact attendu, tant individuel que collectif, dans une logique inclusive;

- outiller à court terme les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, tout en développant leur autonomie à long terme.

Avant de choisir une ou des stratégies pédagogiques, le personnel scolaire vérifie si celles-ci répondent aux quatre critères fondamentaux présentés dans le schéma ci-contre.

Une stratégie pédagogique n’est jamais neutre : elle influence l’engagement, la confiance et la compréhension. Elle doit donc être intentionnelle, contextualisée et ajustable.

Les stratégies pédagogiques : quand et pourquoi les mobiliser

Ces cinq approches ou stratégies pédagogiques, reconnues pour leur impact positif sur la réussite, peuvent être mobilisées de manière ciblée selon le contexte, le profil de l’élève et l’objectif poursuivi.

| Approche ou stratégie | Quand l’utiliser | Objectif | Exemples |

|---|---|---|---|

| Conception universelle de l’apprentissage (CUA) | Dès la planification | Réduire les obstacles d’accès à l’apprentissage | Multimodalité, choix d’outils, repères visuels |

| Différenciation pédagogique (DP) | Lorsque les profils d’élèves sont variés | Adapter les moyens pour viser la même cible d’apprentissage | Groupes flexibles, niveaux de complexité |

| Approches plurilingues | Pour mobiliser les langues de l’élève | Renforcer la compréhension et l’engagement | Comparaison, lexique multilingue, traduction |

| Enseignement explicite | Pour consolider une habileté ciblée | Guider l’élève par étapes vers l’autonomie | Pensée à voix haute, pratique guidée |

| Démarche par étapes | Lorsque l’élève a besoin de mesures temporaires d’appui (appui soutenu, appui intensif) | Ajuster l’intensité et la fréquence de l’appui | Étayage progressif, documentation, analyse partagée |

Mettre en œuvre la démarche par étapes

Dans la démarche par étapes, chaque ajustement pédagogique devient un levier de progression. Les interventions sont planifiées en fonction de l’intensité des besoins. Chaque palier représente un degré d’appui différencié.

Lien avec les quatre dimensions du bien-être

Le choix des stratégies pédagogiques ne touche pas uniquement le domaine cognitif : il a aussi un effet direct sur le bien-être global de l’élève. Voici quelques pistes de réflexion sur le choix de stratégies pédagogiques liées au bien-être de l’élève et bonifiant ce choix, au besoin.

Développement cognitif

La ou les stratégies choisies clarifient-elles les attentes?

La ou les stratégies choisies contribuent-elles au soutien de la mémoire de travail et des démarches?

Développement émotionnel

La ou les stratégies choisies renforcent-elles la confiance et le sentiment de compétence de l’élève?

La ou les stratégies choisies valorisent-elles les identités linguistiques et culturelles des élèves?

La ou les stratégies choisies contribuent-elles à sa motivation?

Développement social

La ou les stratégies choisies favorisent-elles une inclusion active?

La ou les stratégies choisies facilitent-elles la coopération?

Développement physique

Comment le morcellement réduit-il la fatigue ou l’agitation?

La ou les stratégies choisies s’adaptent-elles au rythme d’apprentissage de l’élève?

Choisir une stratégie pédagogique, c’est poser un acte professionnel fondé sur la réalité du groupe-classe. Ce choix s’appuie sur les preuves d’apprentissage recueillies, les effets observés et le jugement professionnel. Il évolue avec l’élève dans une posture réflexive continue et nourrie par la collaboration, la rétroaction de l’élève et l’expérimentation. En mobilisant des approches et des stratégies, telles que la conception universelle de l’apprentissage, la différenciation pédagogique, les approches plurilingues, l’enseignement explicite et la démarche par étapes, le personnel scolaire transforme la salle de classe en un environnement d’apprentissage équitable, accessible et inclusif.

Ressources

Afin d’approfondir la réflexion entourant le choix des stratégies et des approches pédagogiques, consultez les ressources proposées :

Développer les compétences

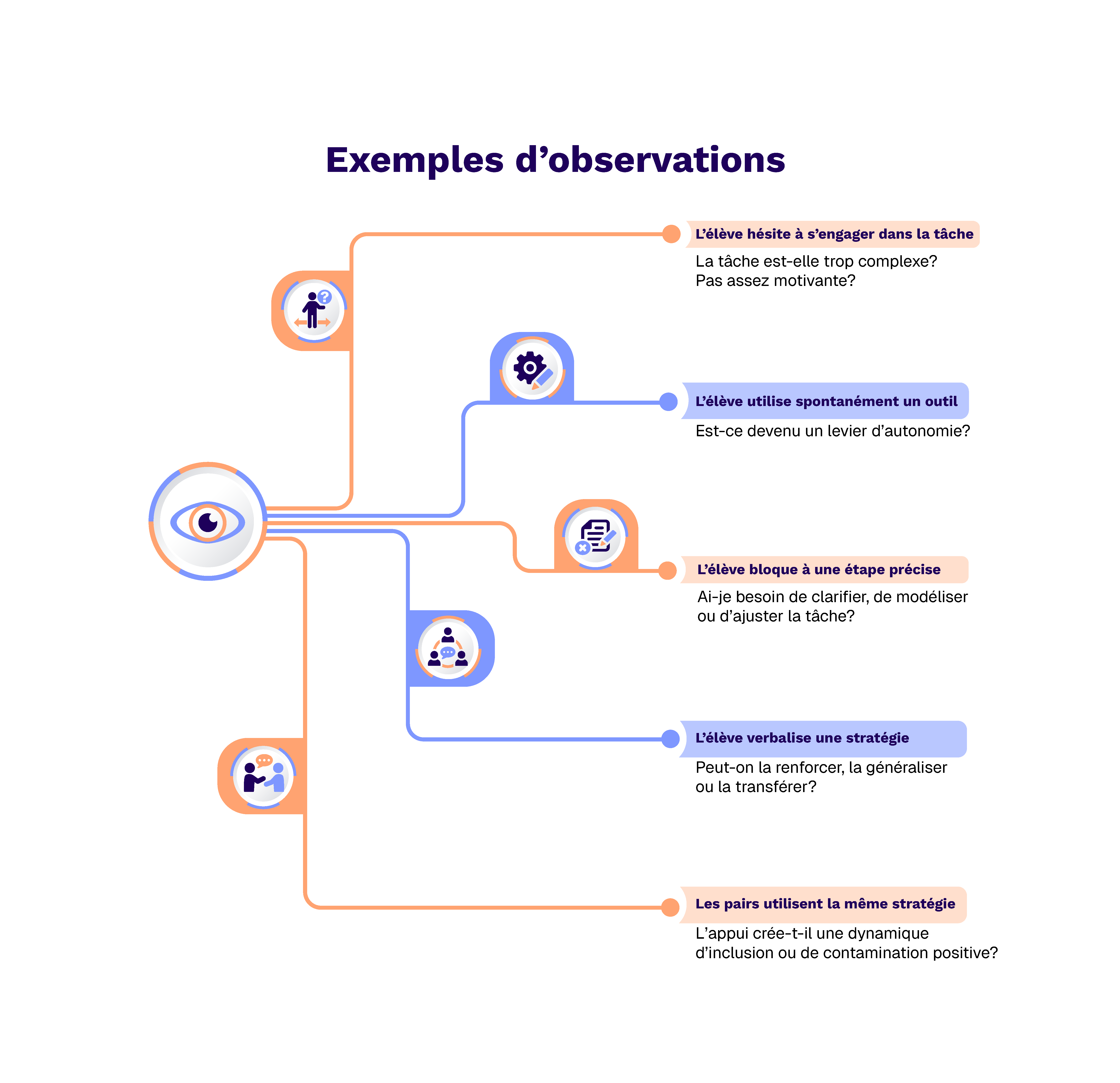

Enseigner et observer

C’est à cette étape que la mise en œuvre du plan d’appui temporaire devient réelle et tangible pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Lors de la mise en œuvre du plan d’appui temporaire, le personnel scolaire propose un enseignement structuré et planifié, dans un environnement adapté, tout en observant comment l’élève apprend, réagit et évolue.

Le personnel scolaire applique les stratégies dans un environnement bienveillant et sécurisant.

Il observe les effets sur l’élève en continu, pendant son apprentissage.

Il ajuste l’étayage ou les mesures temporaires d’appui selon ses observations.

Il nourrit sa réflexion professionnelle par des traces concrètes.

Le personnel scolaire observe l’incidence de la mise en œuvre du plan d’appui temporaire dans une posture réflexive, en portant son attention sur les processus d’apprentissage, les comportements, les stratégies spontanées ainsi que les réactions affectives, sociales et cognitives des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

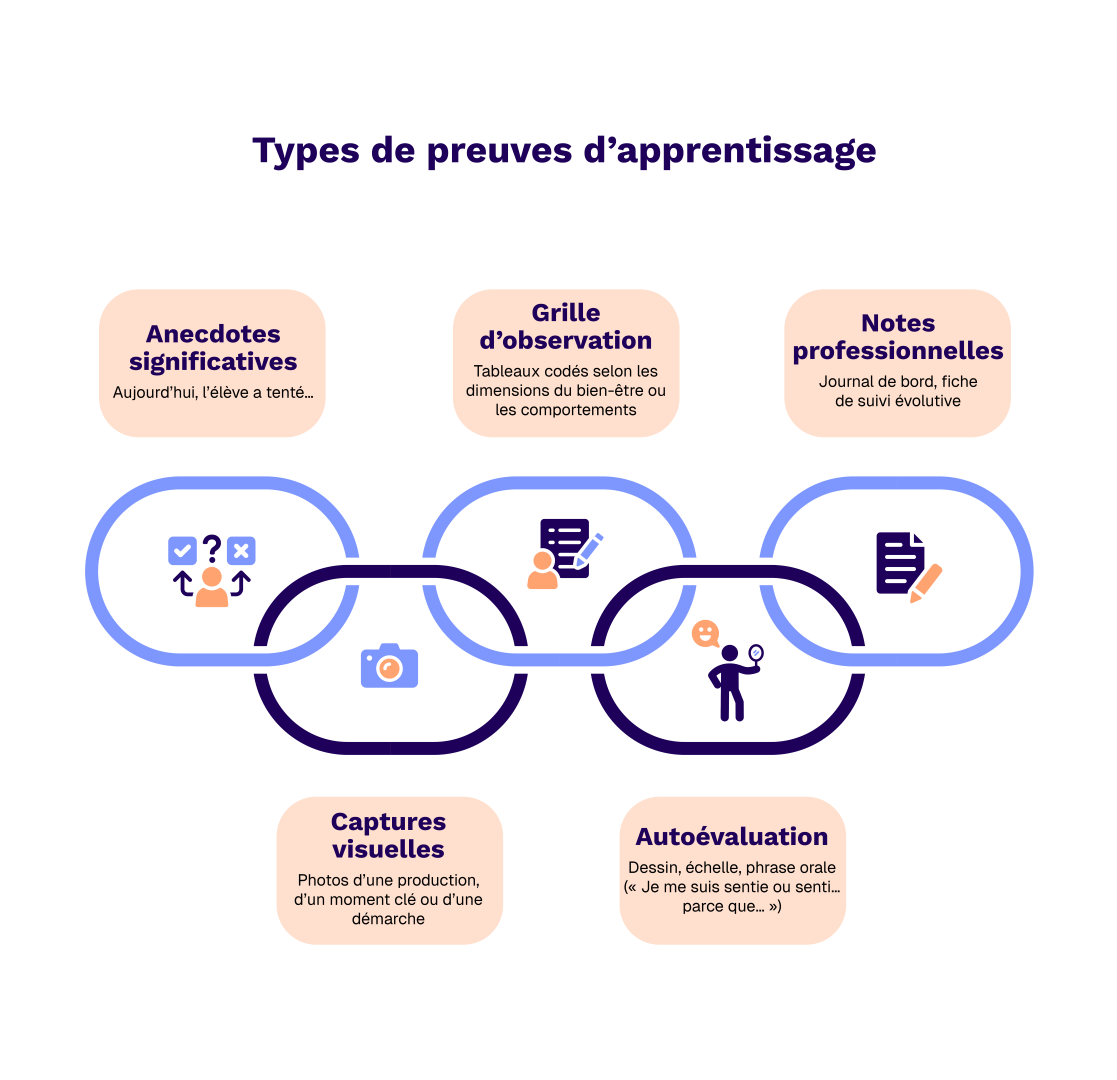

Recueillir des preuves d’apprentissage

Les étapes de pratique guidée et de pratique autonome donnent au personnel scolaire l’occasion d’observer la façon dont les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français réalisent les tâches à accomplir. La prise de notes et la collecte de preuves d’apprentissage sont essentielles pour déterminer s’il y a une progression des apprentissages et pour planifier les prochaines étapes.

Donner une voix à l’élève, en lui posant certaines questions, enrichit considérablement l’interprétation pédagogique :

As-tu trouvé ça plus facile, plus difficile ou pareil qu’hier?

Qu’est-ce qui t’a aidée ou aidé aujourd’hui? Qu’est-ce que tu changerais?

Te sens-tu capable d’expliquer ce que tu as appris aujourd’hui?

Un exemple de fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc) est proposé pour consigner certaines de ces observations. N’hésitez pas à utiliser un autre gabarit ou à modifier celui proposé selon vos besoins et vos intentions.

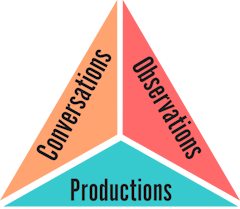

L’étape de la collecte des preuves d’apprentissage correspond à la triangulation :

- Observations : ce que je vois, entends, ressens

- Conversations : ce que l’élève dit, perçoit, verbalise

- Productions : ce que l’élève écrit, construit, réalise

Les preuves recueillies par triangulation aident l’enseignante ou l’enseignant à mieux comprendre comment et dans quelle mesure l’élève apprend.

Documenter : pourquoi et comment?

Un appui n’a de sens que s’il soutient une progression réelle et durable. Il ne s’agit pas simplement de constater si l’élève réussit une tâche ponctuelle, mais de vérifier si elle ou il progresse vers une autonomie accrue, une compréhension approfondie et une mobilisation plus fluide de ses stratégies.

C’est ici que les traces d’apprentissage, les observations et les échanges pédagogiques deviennent des leviers de décision : faut-il poursuivre? réduire? rehausser? réorienter?

Pour accompagner avec justesse les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, il est essentiel de lire les signes de progression ou de stagnation de manière proactive. Le tableau suivant présente des situations courantes, accompagnées d’exemples de pistes de réflexion et de réajustements concrets à envisager en réponse aux observations faites.

| Observation | Réflexion à mener | Réajustement possible |

|---|---|---|

| L’élève progresse peu | La tâche est-elle trop floue? L’appui est-il trop abstrait? |

Revenir à une étape antérieure, réévaluer les résultats d’apprentissage |

| L’élève réussit, mais reste dépendante ou dépendant | L’appui crée-t-il une dépendance? | Réduire l’étayage, renforcer l’autonomie graduée |

| L’élève dépasse la cible | Est-ce que l’élève a besoin de nouveaux défis? | Actualiser la cible, réorienter l’élève vers un nouvel objectif |

| L’élève semble manquer de motivation ou d’énergie | La tâche est-elle signifiante et équilibrée? | Offrir un choix, alléger la charge cognitive |

Réajuster ne veut pas dire recommencer : c’est affiner, alléger, intensifier ou faire évoluer.

Garder à l’œil le bien-être

Pour accompagner l’élève de manière holistique, il est essentiel de lire les signes de progression à travers les quatre dimensions du bien-être.

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension de la collecte de preuves d’apprentissage et de la triangulation, consultez les ressources proposées :

- Évaluer, différencier… réussir!

- Le Centre franco

- Observation et documentation de l’apprentissage

- Les capsules d’autoformation – Évaluer, un processus continu!

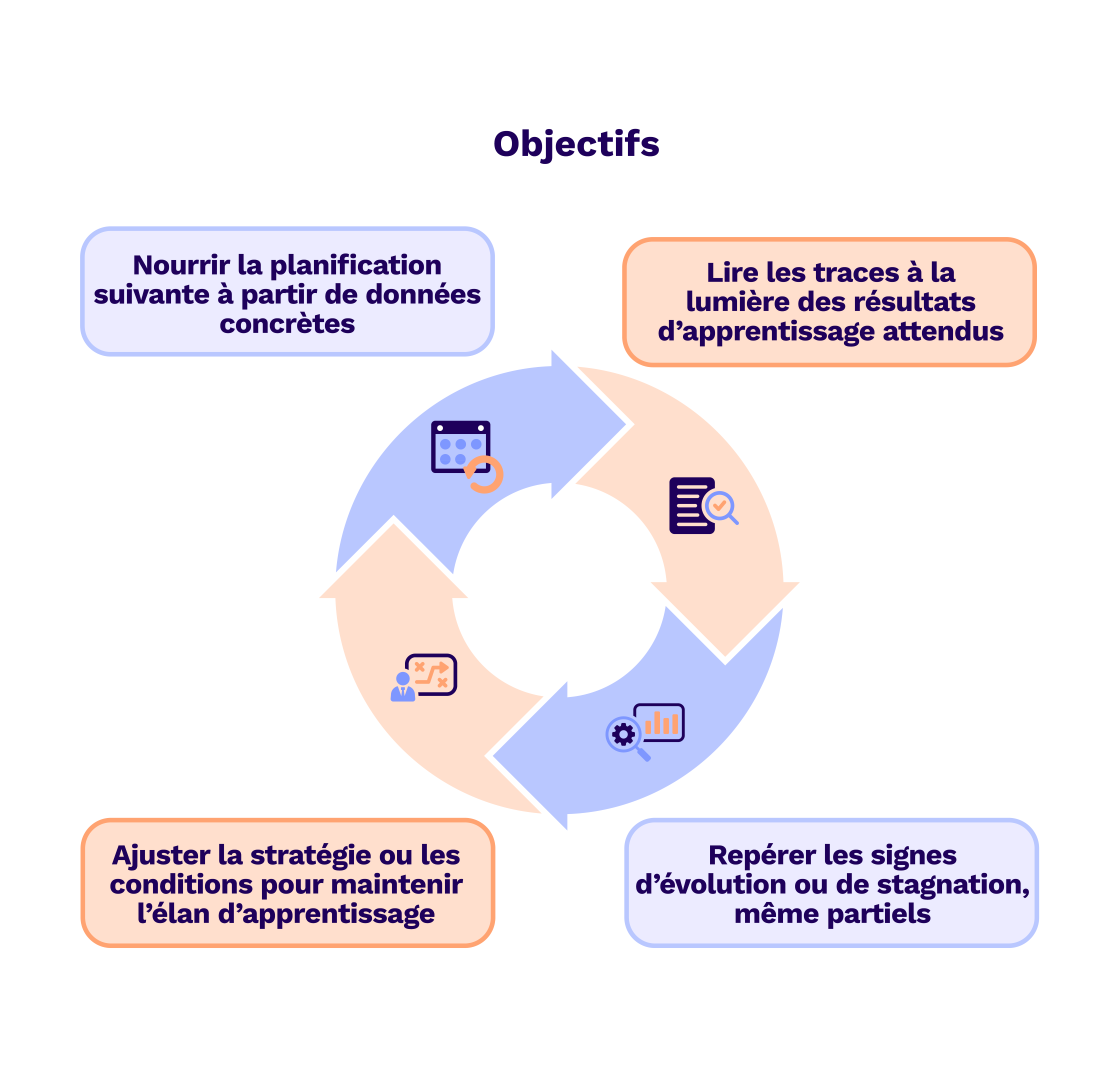

Réévaluer la pertinence des mesures temporaires d’appui

Le personnel scolaire prend le temps de se questionner sur la pertinence des mesures mises en place :

Les mesures temporaires d’appui répondent-elles aux besoins relevés lors de l’évaluation diagnostique?

Le degré d’appui (intensif ou soutenu) correspond-il aux besoins de l’élève?

Les objectifs fixés sont-ils clairs, réalistes et adaptés au profil de l’élève?

Prendre ce recul se fait à tout moment lors du suivi de la progression des apprentissages et incite le personnel scolaire :

- à revenir régulièrement à la fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc);

- à revoir les objectifs d’apprentissage intermédiaires morcelés à la lumière des nouvelles observations;

- à adapter les modalités pédagogiques (temps, mesures d’appui);

- à impliquer l’élève dans l’analyse et les prochaines étapes.

En croisant les progrès observés avec les dimensions du bien-être, le personnel scolaire peut porter un regard global et nuancé sur l’impact réel de ses interventions. Cela lui donne l’occasion de réévaluer la pertinence des mesures temporaires d’appuis et de décider s’il convient de les maintenir, de les alléger ou de les faire évoluer.

Voici quelques pistes de réflexion pour l’évaluation des mesures temporaires d’appui offertes aux ÉP apprenants du français, aux ÉNA et aux ÉNA-ÉP en apprentissage du français :

Est-ce que l’élève parvient plus facilement à atteindre l’objectif d’apprentissage intermédiaire visé?

La stratégie est-elle utilisée spontanément, ou encore imposée?

Est-ce toujours la bonne stratégie pour atteindre l’objectif?

Est-ce que l’élève a besoin de moins d’aide qu’avant, ou davantage?

Cet appui répond-il encore à un besoin réel, ou est-il devenu un automatisme?

Est-ce que l’élève s’appuie moins sur l’adulte et plus sur ses propres stratégies?

Ai-je remarqué des signes de fatigue, de désengagement ou, au contraire, un regain d’intérêt?

Les ressources et outils utilisés sont-ils efficaces (supports visuels, glossaires, tutorat, etc.)?

Quand et comment ajuster?

Le personnel scolaire enseigne, observe et ajuste… en temps réel. Chaque geste devient un soutien à l’apprentissage :

- reformuler ou traduire une consigne bloquante;

- offrir un choix de modalités ou d’outils (au besoin, dans la langue de son choix);

- inviter l’élève à verbaliser sa démarche ou sa stratégie;

- créer un retour réflexif avec l’élève ou en dyade.

Observer pendant l’apprentissage, c’est vérifier l’efficacité d’une stratégie en temps réel et l’ajuster selon les signaux visibles et ressentis. C’est aussi reconnaître l’élève dans toutes ses dimensions et l’inclure activement dans son cheminement.

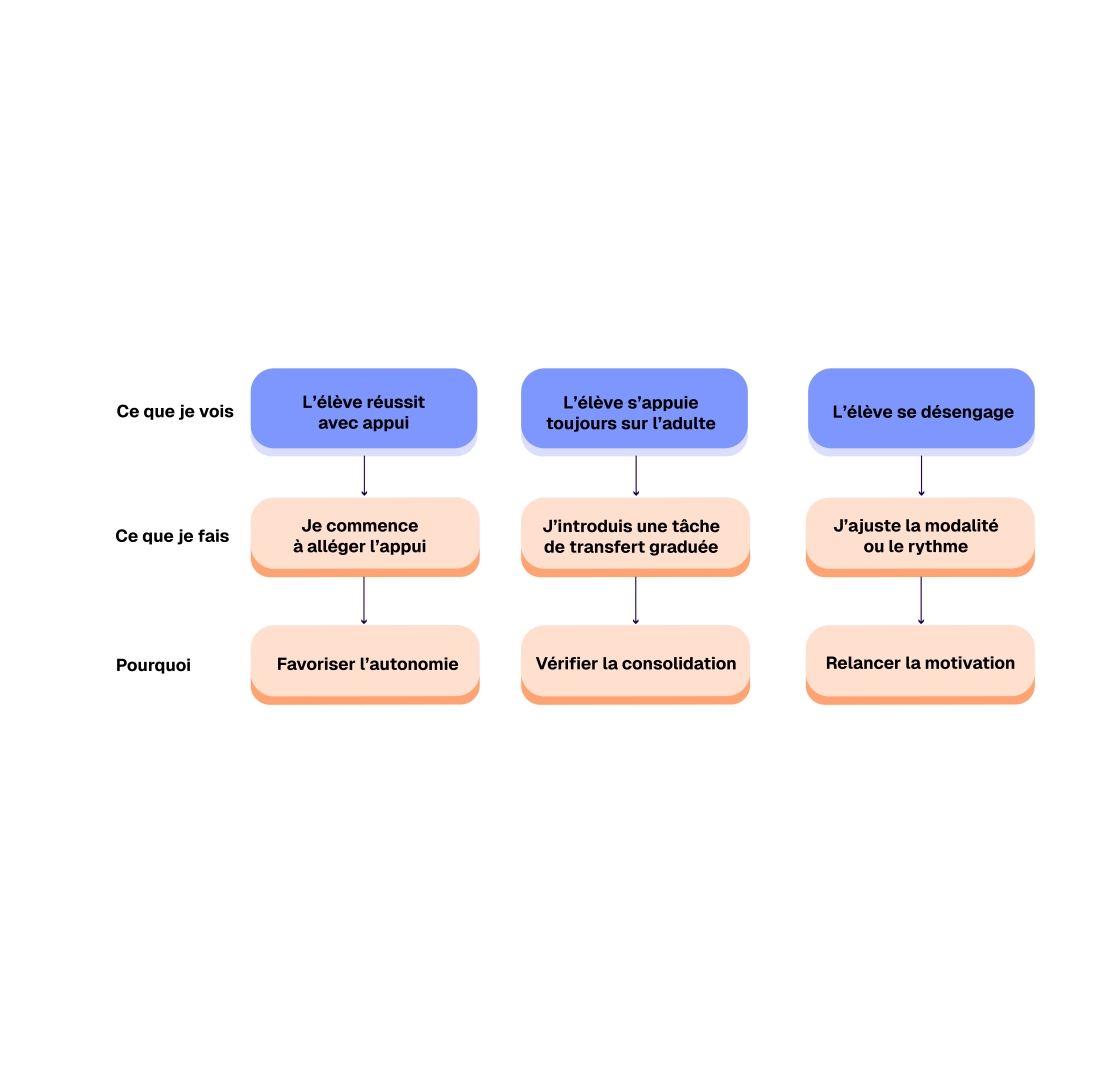

Ce tableau propose des pistes d’ajustement en fonction des observations les plus fréquentes en salle de classe.

| Ce que j’observe | Ce que je peux envisager |

|---|---|

| L’élève progresse bien. | Alléger graduellement l’appui, favoriser la pratique autonome. |

| L’élève stagne. | Explorer une autre modalité (visuelle, orale, interactive, etc.). |

| L’élève dépend toujours du soutien. | Introduire des tâches de transfert avec un appui diminué. |

| L’élève se démotive. | Offrir plus de choix, ajuster la difficulté ou le mode de présentation. |

Ajuster selon la démarche par étapes

Un processus d’allégement progressif peut aider à planifier le retrait graduel d’un appui ou le passage de l’élève d’un palier à un autre, tout en observant les effets. À la suite du constat de la progression, le personnel scolaire ajuste l’intensité, la fréquence ou la nature du soutien offert, sans perdre de vue l’autonomie, l’engagement et le bien-être de l’élève, et en profite pour valoriser les progrès, même partiels.

Ce processus d’ajustement et d’allégement des mesures temporaires d’appui est l’occasion :

- de prévenir l’essoufflement en retirant les mesures temporaires d’appui devenues inutiles;

- de valoriser les efforts et la progression observée;

- de réinvestir les points forts dans de nouveaux contextes;

- de mobiliser l’équipe de soutien de l’école pour penser ensemble aux prochaines étapes.

Faire le suivi de la progression

Une fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc) peut aider à synthétiser les décisions prises en équipe concernant les mesures d’appui à maintenir, à ajuster ou à retirer pour assurer un accompagnement cohérent et évolutif.

Un exemple de fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc) est proposé pour consigner certaines de ces décisions. N’hésitez pas à utiliser un autre gabarit ou à modifier celui proposé selon vos besoins et vos intentions.

Afin d’élaborer et de remplir une fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc) des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français et d’y consigner les informations nécessaires, le personnel scolaire adopte une posture réflexive :

Quelle information est essentielle pour soutenir le développement des compétences des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Comment déterminer et conserver des traces des progrès ou des stagnations?

Quels indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) servent à faire le suivi de la progression?

L’efficacité des mesures temporaires d’appui permet-elle une progression vers un résultat d’apprentissage ou un objectif d’apprentissage intermédiaire contenu dans le plan d’appui temporaire?

Comment coordonner les interventions des membres du personnel scolaire impliquées et impliqués dans l’appui de l’élève?

L’élève se sent-elle ou se sent-il soutenu, valorisé et compris par l’ensemble de l’équipe-école?

Est-ce que l’élève participe activement en salle de classe?

Est-ce que l’élève progresse dans ses compétences langagières (compréhension, expression, vocabulaire), le cas échéant?

Observe-t-on une amélioration dans les apprentissages disciplinaires, le cas échéant?

Est-ce que l’élève gagne en autonomie dans les tâches scolaires?

Est-ce que l’élève a développé des relations positives avec ses pairs et les adultes de l’école?

Quels constats peut-on faire à l’aide des évaluations formatives sur le développement des compétences dans toutes les matières ou disciplines?

Quelles stratégies d’apprentissage l’élève mobilise-t-elle ou mobilise-t-il de façon autonome ou avec appui?

Est-ce que l’élève comprend et utilise la rétroaction descriptive pour ajuster ses apprentissages?

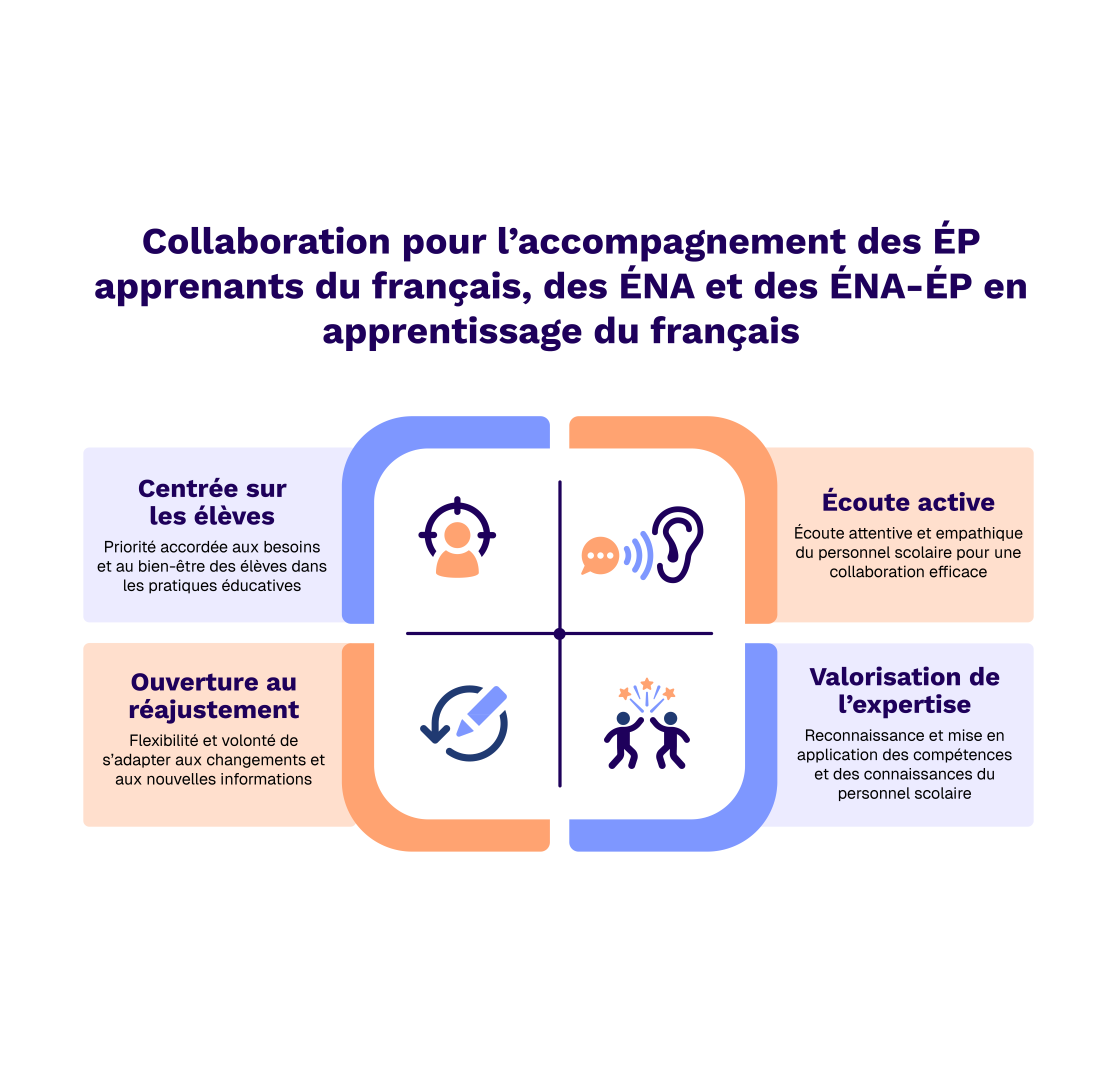

Coconstruire, une démarche d’équipe au service de la progression

C’est dans la cohérence, la continuité et la collaboration entre les membres de l’équipe de soutien de l’école que l’accompagnement prend tout son sens et s’intègre à une planification réaliste et durable. Le personnel scolaire construit une vision commune de l’apprentissage, où chaque membre du personnel impliquée ou impliqué dans l’accompagnement de l’élève agit comme un levier de progression.

Lors des rencontres de suivi de l’équipe-école, le personnel scolaire :

- valide collectivement les observations faites sur l’élève;

- fait part des stratégies mises à l’essai, de leurs effets et de leurs ajustements;

- coordonne les actions entre les partenaires éducatifs;

- assure l’alignement entre le plan d’appui temporaire, les pratiques en salle de classe et le suivi de la progression;

- bâtit une culture de rétroaction professionnelle constructive, respectueuse et continue;

- veille à la continuité et à la cohérence des interventions tout au long du parcours de l’élève;

- clarifie les rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe dans le suivi de l’élève;

- planifie, au besoin, des moyens de communication ou de collaboration avec la famille ou d’autres partenaires externes.

Les formes de collaboration entre les membres du personnel scolaire peuvent varier selon les contextes. Afin de déterminer les stratégies de collaboration adaptées aux besoins et aux contextes individuels des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français, le personnel scolaire se questionne sur les éléments suivants :

À quelle fréquence prévoir les rencontres de l’équipe-école pour échanger à propos de l’accompagnement des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

De quelle manière faire part du développement des compétences des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

À quel moment, par quel moyen et avec qui discuter d’un défi ou d’une réussite des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Comment est-ce que les membres du personnel scolaire coordonnent l’ajustement de leurs pratiques en fonction des besoins de l’élève, de son contexte individuel et de la progression de ses apprentissages?

Comment la collaboration entre les membres du personnel scolaire impliquées et impliqués est-elle mise à profit et bonifiée, au besoin?

Comment l’information pertinente est-elle consignée, partagée et transmise au fil du temps et entre les différents intervenants?

Comment la collaboration avec la famille peut-elle enrichir le portrait de l’élève et renforcer les actions concertées?

Une fiche de suivi de la progression des apprentissages ( Google Doc, Word Doc) peut être partagée en équipe pour documenter collectivement les progrès, noter les ajustements faits et faciliter la continuité des appuis entre les membres du personnel scolaire. Elle peut aussi refléter la perspective de l’élève et, au besoin, celle de sa famille afin de soutenir une approche partagée et respectueuse de son parcours.

Coconstruire une démarche de collaboration crée un filet de soutien collectif, cohérent, évolutif et aligné avec le plan d’appui temporaire. C’est aussi reconnaître que la réussite des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français ne se joue pas uniquement avec une stratégie isolée, mais bien avec la somme des décisions, des regards et des gestes portés ensemble.

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension du suivi de la progression des apprentissages, consultez les ressources proposées :

Inclure la famille

Impliquer la famille dans le développement des compétences et le suivi de la progression des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français est essentiel pour renforcer le lien école-famille et pour favoriser la réussite scolaire. Cela suppose de reconnaître les savoirs familiaux, les langues parlées à la maison et les pratiques éducatives comme des ressources pour l’apprentissage dans le nouvel environnement scolaire de l’élève. Dès le début du processus d’admission, une communication ouverte et régulière a été établie avec la famille des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français à l’aide de canaux choisis en collaboration avec la famille (appels, courriels, rencontres, etc.). Il est important que cette communication soit bidirectionnelle, ouverte à l’écoute active et propice à une réelle coconstruction des actions éducatives. Maintenir cette communication constante avec la famille tout au long du processus d’accompagnement donne au personnel scolaire non seulement l’occasion de lui présenter le plan d’appui temporaire, mais également de discuter périodiquement avec elle des progrès et des ajustements possibles en valorisant les efforts de l’élève. Ces échanges font aussi émerger des pistes d’appui complémentaires en s’appuyant sur ce que la famille observe à la maison, dans sa langue dominante ou dans ses interactions quotidiennes avec l’élève. En tenant la famille au courant, le personnel scolaire favorise sa collaboration et son appui, et peut même proposer des activités de soutien à l’apprentissage à faire en famille, à la maison. En intégrant la famille comme partenaire à part entière, l’équipe-école contribue à renforcer la confiance mutuelle et à soutenir un sentiment de continuité entre les apprentissages scolaires et le vécu familial.