Rétroaction descriptive

Imprimer la page

Introduction

Dans une perspective d’amélioration continue, le personnel scolaire des écoles de langue française de l’Ontario explore sans cesse des approches pédagogiques à la fois novatrices et fondées sur des données probantes pour enrichir sa pratique, offrir un enseignement de qualité et soutenir la réussite de l’ensemble des élèves, de la maternelle à la 12e année. Dans ce sens, les enseignantes et les enseignants, avec le soutien d’une équipe composée de membres du personnel scolaire, adoptent des pratiques équitables et inclusives, telles que la rétroaction descriptive, considérée comme une stratégie d’évaluation incontournable pour soutenir l’apprentissage.

« La rétroaction descriptive fournit des renseignements précis aux élèves au sujet de leurs points forts, des améliorations requises et des étapes à franchir pour s’améliorer. » (Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2010). Faire croître le succès. Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année, p. 43.)

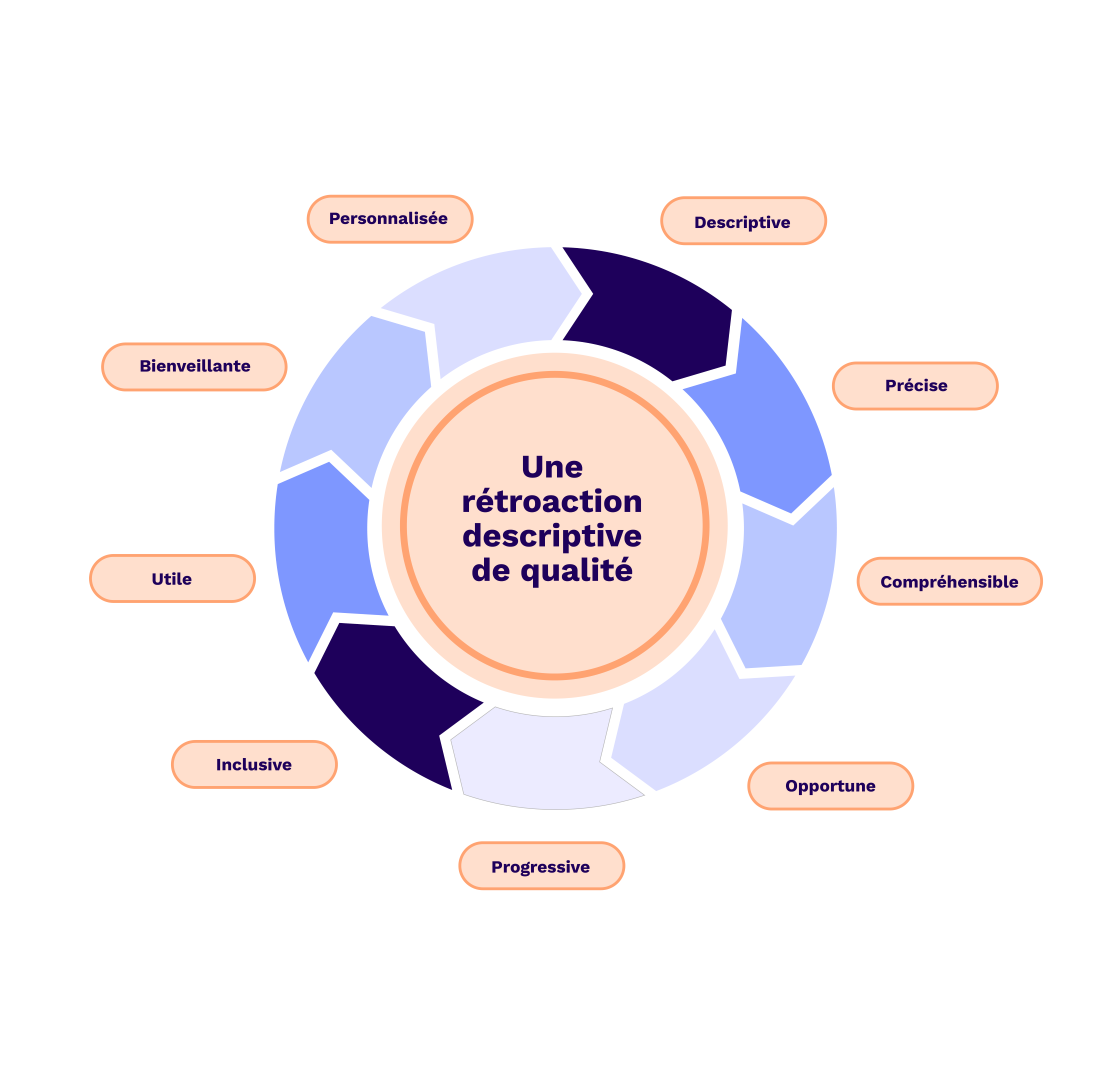

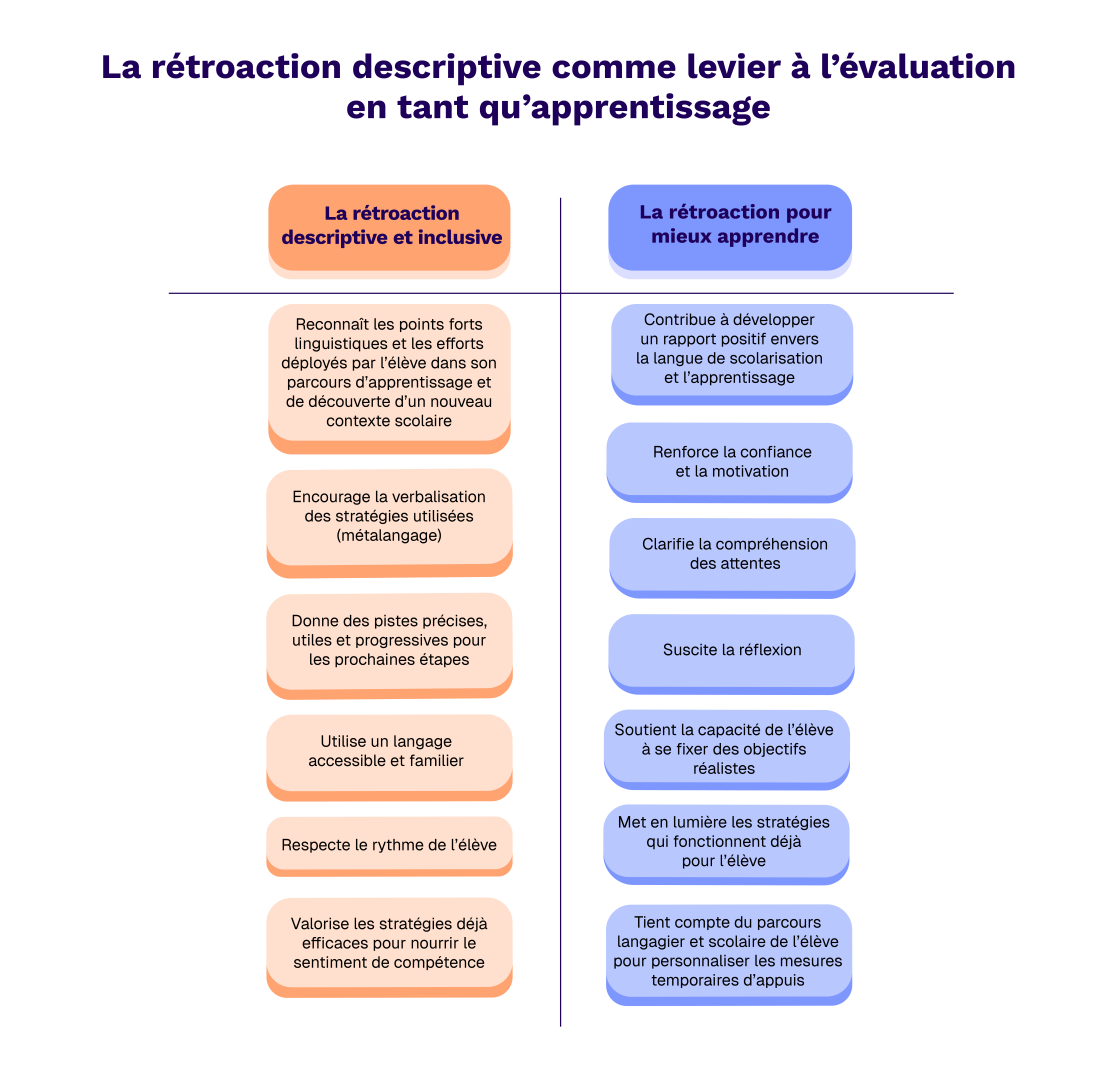

Largement reconnue par la recherche comme une pratique efficace, la rétroaction descriptive est un élément clé des processus d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Lorsqu’elle est mise en œuvre intentionnellement et avec rigueur, cette pratique a un effet significatif sur la réussite de l’ensemble des élèves, et notamment des élèves plurilingues apprenants du français (ÉP apprenants du français), des élèves nouveaux arrivants (ÉNA) et des élèves nouveaux arrivants qui sont à la fois plurilingues et en apprentissage du français (ÉNA-ÉP en apprentissage du français), car elle leur offre des repères clairs pour comprendre les attentes, ajuster leurs stratégies et progresser à leur rythme.

Une rétroaction descriptive, précise et bienveillante aide les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à surmonter les obstacles tout en renforçant leur confiance et leur autonomie. Dans un contexte scolaire axé sur les principes de l’éducation inclusive et sur la réussite de l’ensemble des élèves, la rétroaction descriptive représente un puissant levier pour soutenir les apprentissages des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

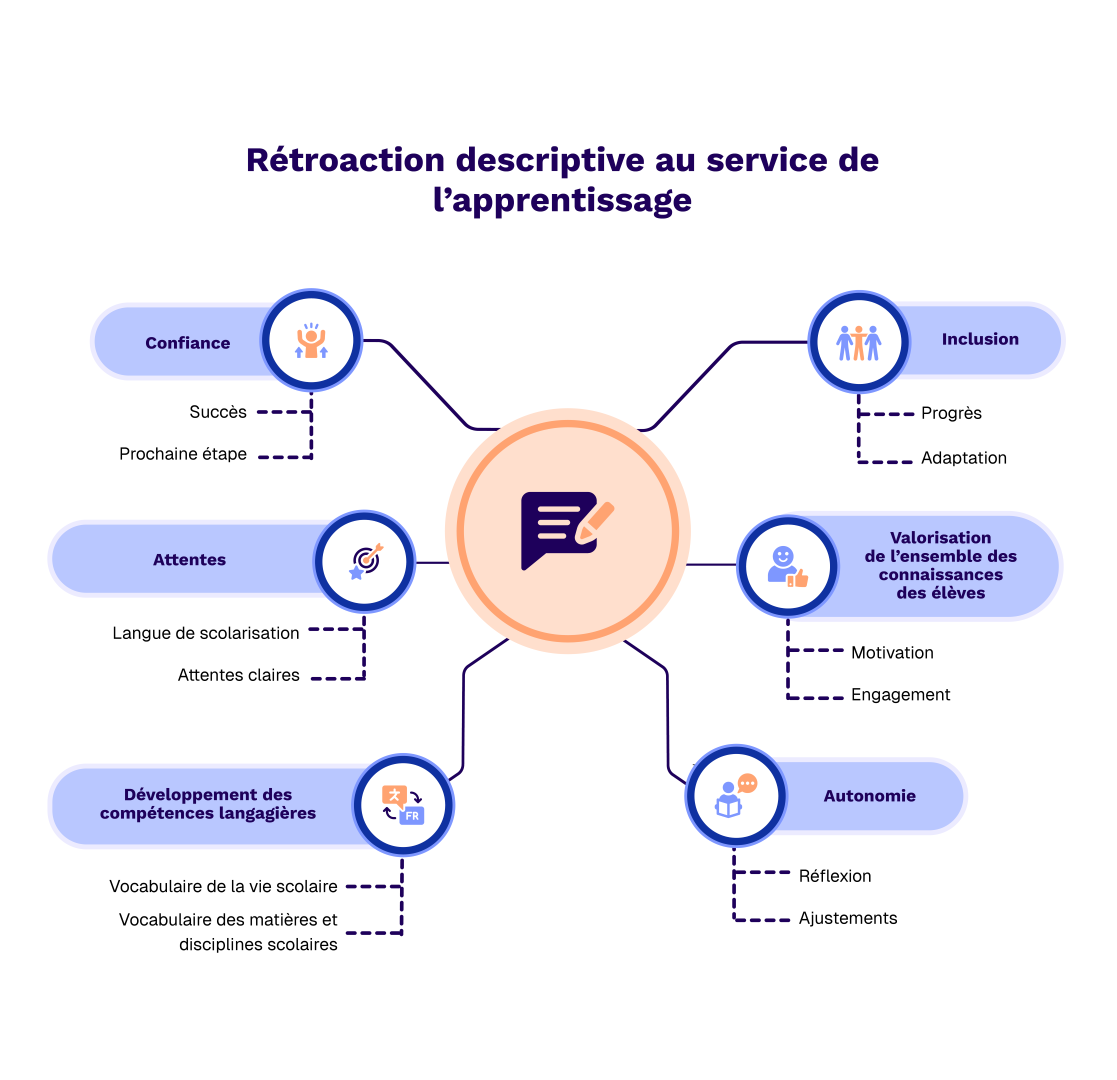

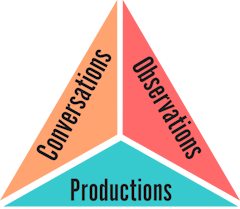

En pratique, le personnel scolaire fait preuve de flexibilité en ajustant ses pratiques pédagogiques aux besoins et aux contextes individuels des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. La rétroaction descriptive devient alors un levier central pour soutenir cette différenciation pédagogique. Elle clarifie les attentes, nourrit la confiance et l’autonomie des élèves, valorise leurs efforts et reconnaît la variété des cheminements parcourus par les élèves. C’est aussi une occasion de reconnaître explicitement les identités plurielles des élèves et d’ainsi favoriser l’inclusion, tout en développant leurs compétences langagières. Le schéma ci-contre illustre la façon dont la rétroaction descriptive s’inscrit dans une approche globale de soutien aux ÉP apprenants du français, aux ÉNA et aux ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Conception de la rétroaction descriptive

Les questions suivantes visent à soutenir une réflexion pédagogique sur la place de la rétroaction descriptive dans les pratiques d’enseignement. Elles donnent l’occasion de s’interroger sur les conceptions personnelles, les intentions pédagogiques et les impacts de la rétroaction descriptive, notamment pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

Quelle valeur est-ce que j’accorde à la rétroaction descriptive dans le processus d’apprentissage?

Est-ce que je considère la rétroaction descriptive comme une stratégie ponctuelle ou comme un processus continu?

Comment est-ce que mes élèves perçoivent la distinction entre ma rétroaction générale et ma rétroaction descriptive? Dans quelle mesure cette différenciation influence-t-elle leur compréhension et leur apprentissage?

Comment mes conceptions influencent-elles mes choix pédagogiques?

La rétroaction descriptive peut-elle contribuer à créer un climat de confiance et d’inclusion dans la salle de classe?

Mes rétroactions descriptives tiennent-elles compte des besoins et des contextes individuels des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Comment la rétroaction descriptive que j’offre favorise-t-elle le développement des compétences langagières, en particulier chez les élèves en apprentissage du français?

Est-ce que je donne des occasions aux élèves de parler de leur rétroaction descriptive, de la clarifier ou de s’y exercer?

Est-ce que les élèves ont l’occasion de participer activement au processus de rétroaction descriptive, en formulant elles-mêmes et eux-mêmes des observations ou des objectifs d’apprentissage?

Est-ce que l’ensemble des élèves, y compris les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, comprennent et utilisent la rétroaction descriptive que je leur offre?

Est-ce que j’adapte mes rétroactions descriptives en fonction des parcours scolaires, linguistiques ou migratoires des élèves pour qu’elles soient vraiment signifiantes pour elles et eux?

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension de la rétroaction descriptive efficace dans un contexte d’éducation inclusive, consultez les ressources proposées :

- Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario

- Faire croître le succès – Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année

- L’apprentissage pour tous – Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année

- Une école équitable et inclusive – Autoformation

- Les approches plurilingues dans les écoles de langue française de l’Ontario

- Trousse de progression des apprentissages langagiers en français de l’Ontario

La rétroaction descriptive, une culture d’apprentissage

« La rétroaction descriptive continue liée aux résultats d’apprentissage et aux critères d’évaluation est considérée l’outil le plus puissant pour améliorer l’apprentissage des élèves et est à la base du développement d’une culture d’apprentissage dans la classe. » (Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2010). Faire croître le succès. Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année, p. 43.)

Lorsqu’on prépare les élèves à évoluer dans un monde où apprendre à apprendre est une compétence essentielle, la rétroaction descriptive devient bien plus qu’un simple commentaire; c’est un outil puissant pour soutenir la réussite, l’autonomie et l’engagement de l’ensemble des élèves, en particulier de celles et de ceux qui apprennent dans une langue qui n’est pas leur langue première ou dominante ou qui sont en processus d’accueil et d’inclusion scolaire.

La rétroaction descriptive influence à la fois l’apprentissage des élèves et les pratiques pédagogiques du personnel enseignant. Pour l’élève, elle agit comme un guide dans ses processus d’apprentissage et d’autorégulation. Elle renforce sa motivation, son autonomie et sa confiance, et lui donne l’occasion de réfléchir, de reconnaître ses points forts et de se responsabiliser afin de mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage pour s’améliorer.

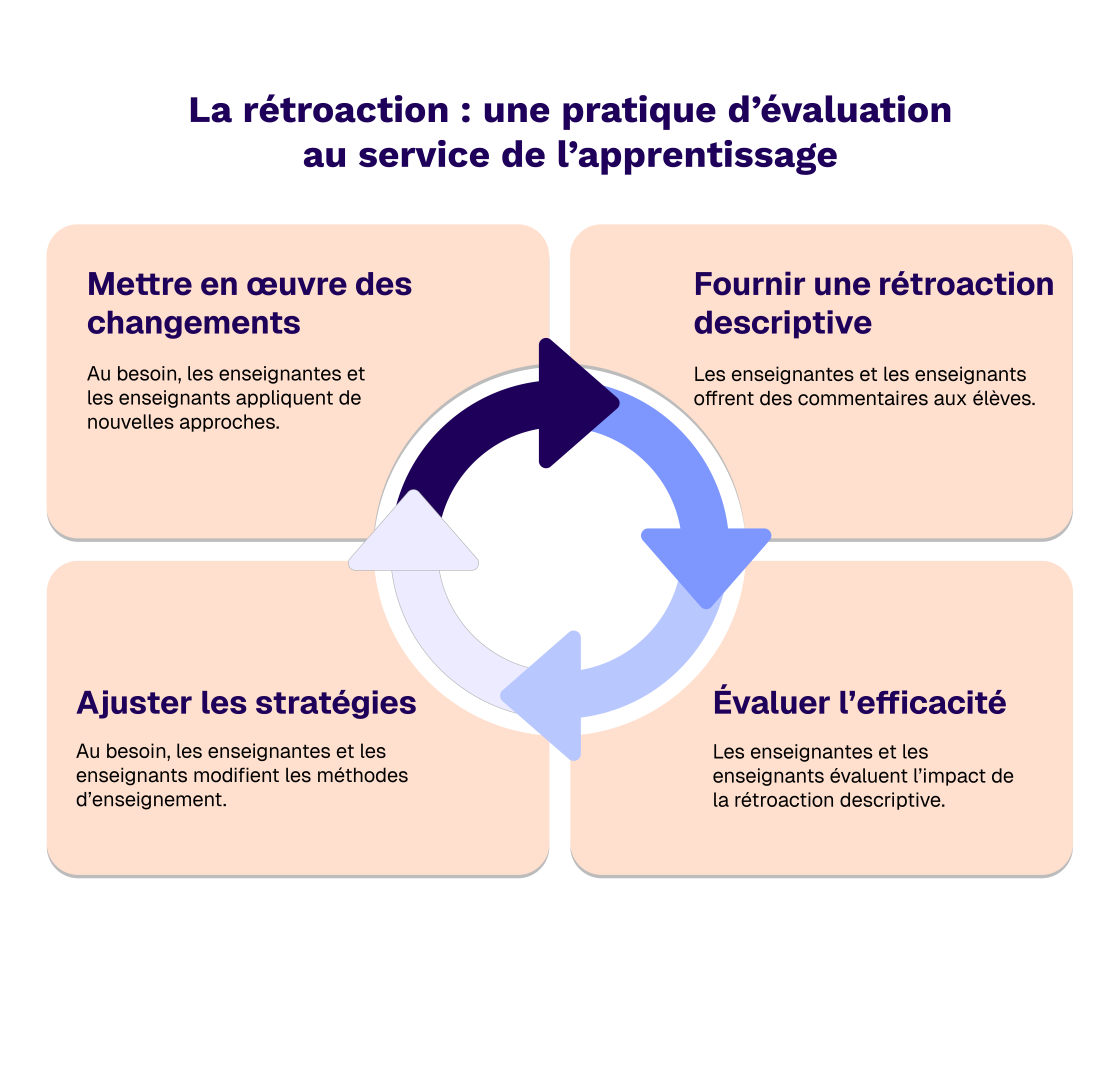

Pour le personnel enseignant, la rétroaction descriptive est une pratique d’évaluation au service de l’apprentissage. Elle donne l’occasion d’observer avec nuances le développement et les progrès de l’élève, d’ajuster ses interventions, d’encourager chaque élève à aller plus loin, à son rythme, et de bâtir une relation pédagogique fondée sur la confiance, le respect mutuel et le dialogue.

Dans une culture d’apprentissage, la rétroaction descriptive se construit dans une dynamique d’interaction et de collaboration entre l’élève et l’enseignante ou l’enseignant. Cette posture partagée où chacune et chacun peut recevoir de la rétroaction descriptive en toute confiance renforce le sentiment de sécurité sur le plan individuel, mais aussi dans l’ensemble du groupe-classe.

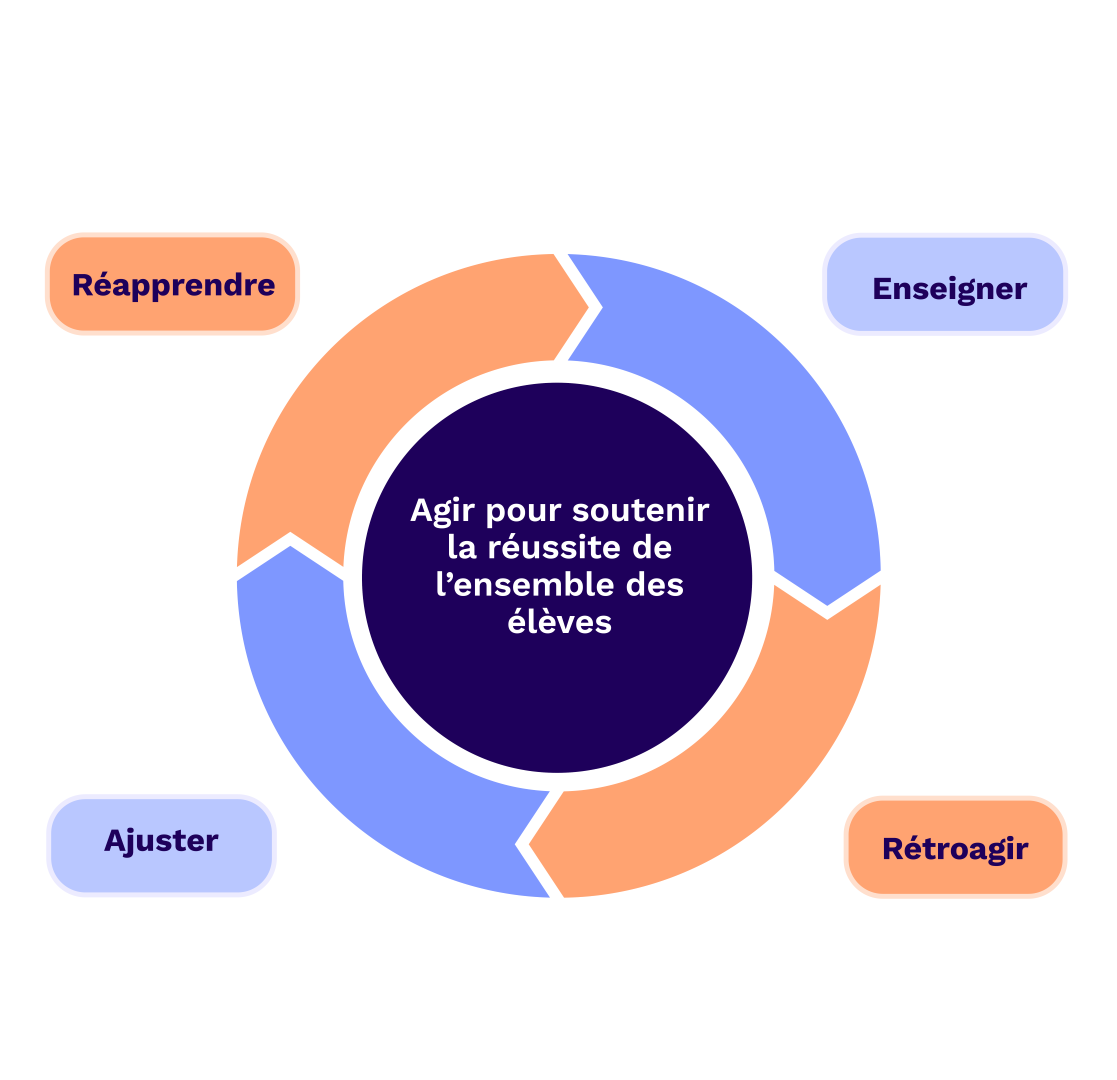

Au fil de ce cycle (enseigner – rétroagir – ajuster – réapprendre) nourri par un dialogue clair et bienveillant, la rétroaction descriptive favorise l’autonomie et cultive un climat d’apprentissage positif où le droit à l’erreur est perçu comme une occasion de réflexion et de progrès pour affiner ses habiletés.

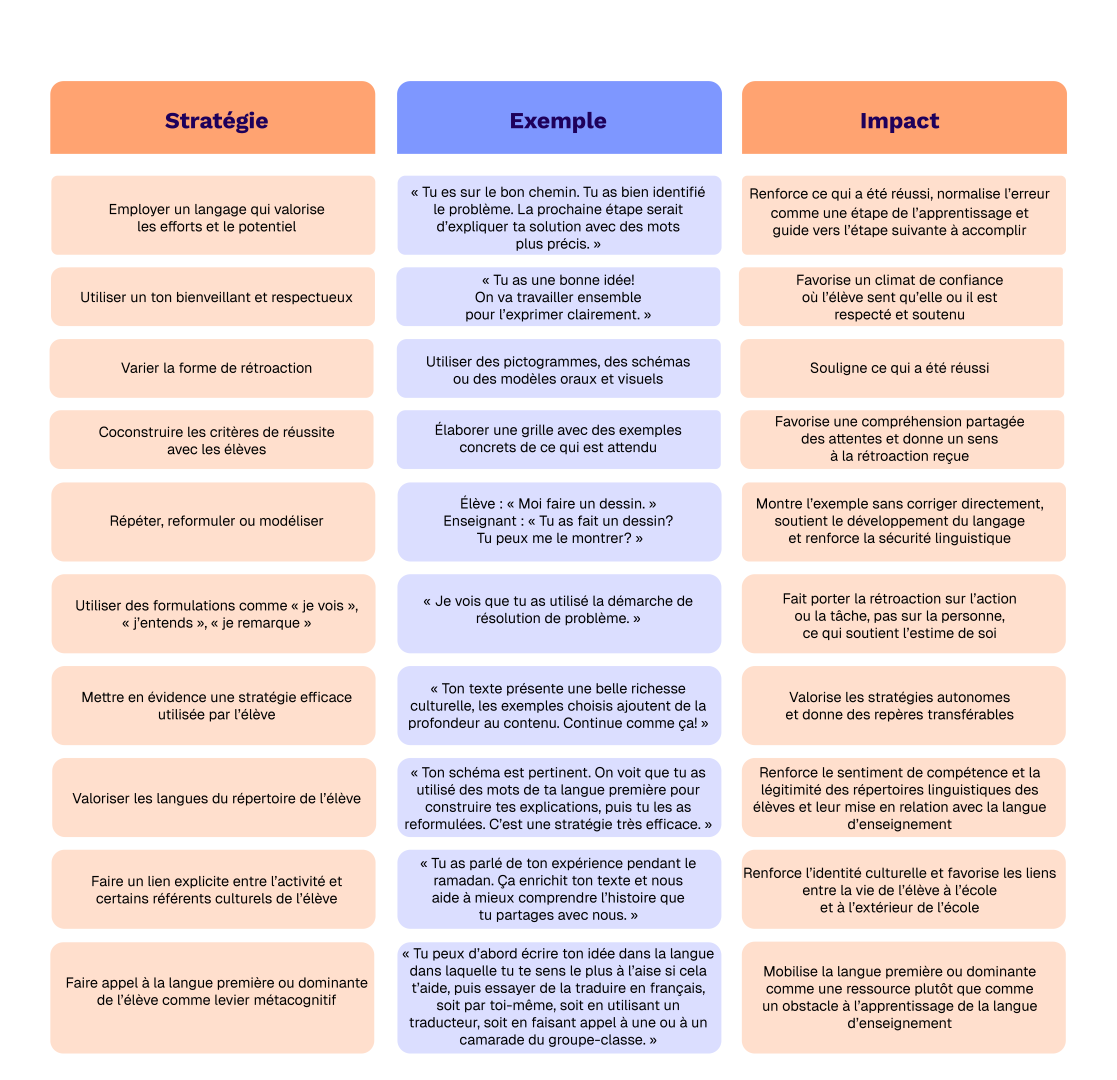

Voici des exemples concrets de rétroactions descriptives ciblées et inclusives qui donnent un accès équitable aux apprentissages.

En utilisant des stratégies de rétroaction descriptive efficaces, on renforce aussi le sentiment d’appartenance en montrant à l’élève qu’elle ou il est vu, entendu et compris, peu importe son parcours ou ses compétences. Pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, on peut aussi intégrer des références culturelles ou linguistiques signifiantes pour l’élève, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une valorisation de ses identités.

Ces retombées sur l’apprentissage et l’enseignement renforcent l’importance d’une culture d’apprentissage inclusive où chacune et chacun a la chance de s’épanouir et de réussir.

Stratégies de rétroaction descriptive

Les stratégies de rétroaction descriptive que nous choisissons ont un impact direct sur la compréhension, la motivation et la progression des élèves. Plus qu’un simple retour sur une activité pédagogique, la rétroaction descriptive devient une occasion d’enseignement, d’encouragement et d’inclusion. Réfléchir à nos façons de rétroagir, c’est aussi réfléchir à la manière dont nous soutenons la diversité des profils, reconnaissons les forces de chacune et chacun, et construisons un climat de confiance. Les questions qui suivent visent à guider cette réflexion et à favoriser la mise en œuvre de rétroactions descriptives justes et accessibles pour l’ensemble des élèves.

Est-ce que j’offre une rétroaction descriptive équitable?

Est-ce que j’offre une rétroaction descriptive équitable, sans privilégier certaines et certains élèves en fonction de leur niveau ou de leur aisance en salle de classe?

Est-ce que j’utilise des moyens variés (oral, visuel, écrit, technologique)?

Mes rétroactions descriptives sont-elles claires, ciblées et accessibles à l’ensemble des élèves, incluant les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Ai-je vérifié si les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français comprennent bien les commentaires reçus?

Est-ce que j’adapte mon langage ou le format selon les besoins et les contextes individuels (langue, âge, etc.)?

Ma rétroaction descriptive contribue-t-elle à bâtir la confiance, à soutenir l’autonomie et à valoriser les forces de l’ensemble des élèves, incluant les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Comment mes stratégies sont-elles perçues? Comme un soutien ou comme un jugement?

Est-ce que je propose des pistes de réussite plutôt que des constats d’erreur?

Est-ce que les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français reçoivent la rétroaction descriptive dont elles et ils ont besoin pour progresser?

Comment puis-je savoir si ma rétroaction descriptive est comprise et utilisée par les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français?

Est-ce que je donne des occasions aux élèves de discuter ou de reformuler la rétroaction descriptive reçue pour mieux s’en approprier le sens?

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension des stratégies de rétroaction descriptive efficaces dans un contexte d’éducation inclusive, consultez les ressources proposées :

- La rétroaction efficace

- L’évaluation en cours d’apprentissage

- Repenser l’évaluation – Stratégies et outils pour améliorer l’apprentissage

- La rétroaction efficace – Des stratégies pour soutenir les élèves dans leur apprentissage

- La rétroaction au cœur de la classe – Pour favoriser les apprentissages, les habiletés sociales et le développement des élèves

- Diverses racines, diverses voix

- Évaluer, différencier… réussir!

- Guide d’initiation aux approches plurilingues : pour une école de langue française équitable et inclusive en Ontario

- Pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture (PSAC)

- L’apprentissage pour tous – Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année

- Une école équitable et inclusive – Autoformation

- Les approches plurilingues dans les écoles de langue française de l’Ontario

- Trousse de progression des apprentissages langagiers en français de l’Ontario

- ÉLODiL (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique)

La rétroaction descriptive, un levier au service de l’apprentissage

La rétroaction descriptive, quand elle est bien pensée et intégrée dans un cycle d’apprentissage, joue un rôle central dans le développement des compétences et dans la réussite de l’ensemble des élèves, notamment des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Elle favorise la compréhension, l’autorégulation et l’amélioration continue. Elle transforme l’erreur en nouvelle occasion d’apprentissage et rend l’élève actrice ou acteur de son apprentissage. Lorsqu’elle est formulée de manière claire, bienveillante et adaptée, la rétroaction descriptive devient un outil d’équité pour dépasser les biais inconscients et centrer l’attention sur le potentiel réel des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

« La rétroaction est l’un des facteurs les plus puissants ayant un fort effet sur l’apprentissage. » Traduction libre de Hattie, J. (2009). Visible Learning.

La recherche démontre que la rétroaction en continu est bien plus bénéfique à l’apprentissage que la rétroaction sommative seule. En adoptant une approche d’évaluation au service de l’apprentissage, le personnel enseignant aide les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à apprendre pendant un processus qui implique des rétroactions descriptives alignées sur les résultats d’apprentissage et les critères d’évaluation.

La mise en œuvre d’un processus de rétroaction descriptive efficace repose d’abord sur un enseignement de qualité, une planification réfléchie et une flexibilité de la part du personnel scolaire.

La rétroaction descriptive, alignée sur des résultats d’apprentissage et des critères d’évaluation de qualité, s’appuie sur un enseignement structuré et explicite. Elle constitue une composante essentielle du processus d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, agissant comme un prolongement de l’enseignement qui vise à combler les écarts entre ce qui a été enseigné et ce qui a été compris.

Une rétroaction descriptive claire et contextualisée est d’autant plus importante que certaines et certains élèves peuvent avoir eu des expériences antérieures variées avec ce type de pratique pédagogique. L’enseignement explicite constitue alors une approche toute désignée pour accompagner, étape par étape, les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français dans la compréhension, l’interprétation et l’utilisation de la rétroaction descriptive.

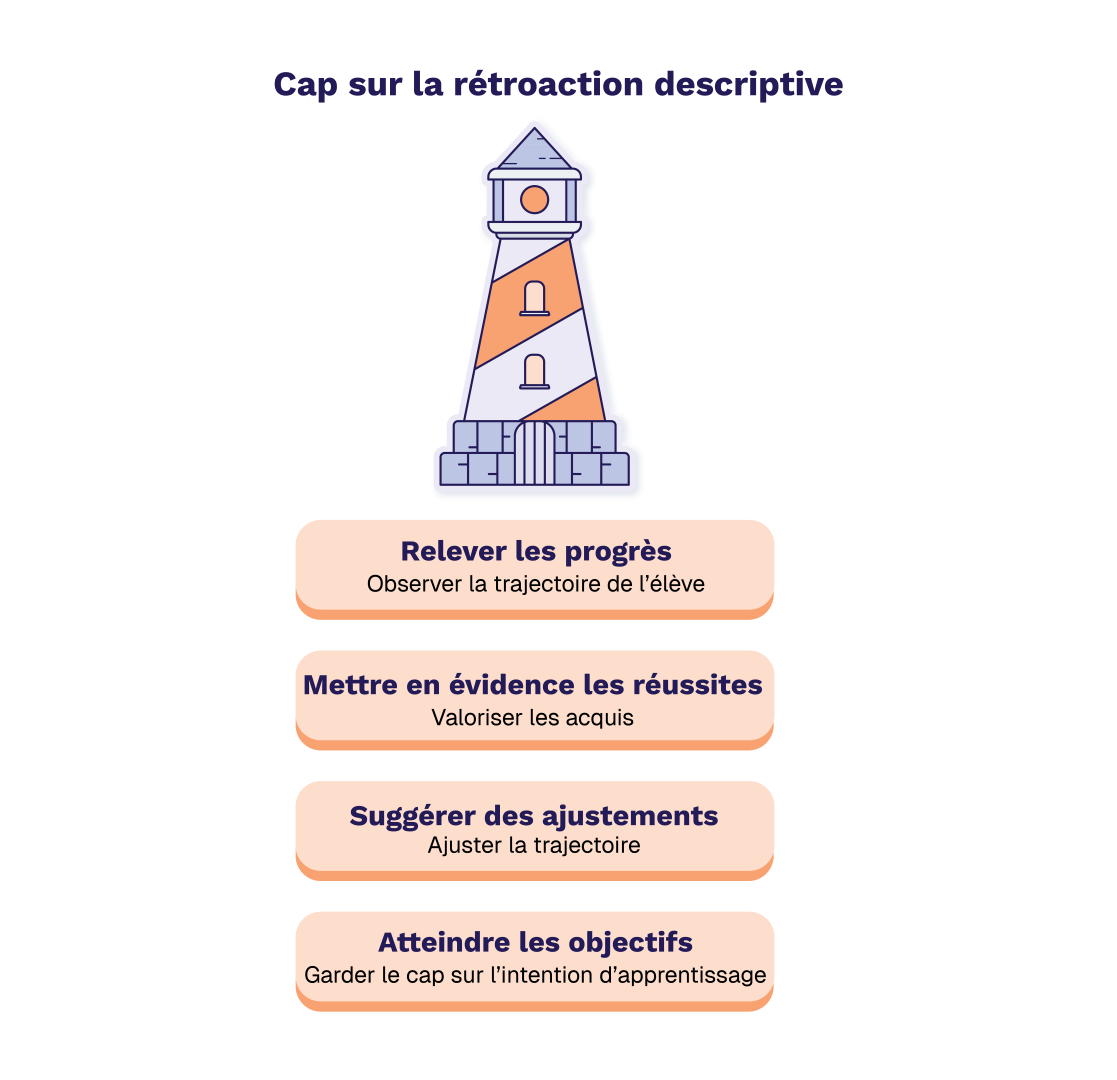

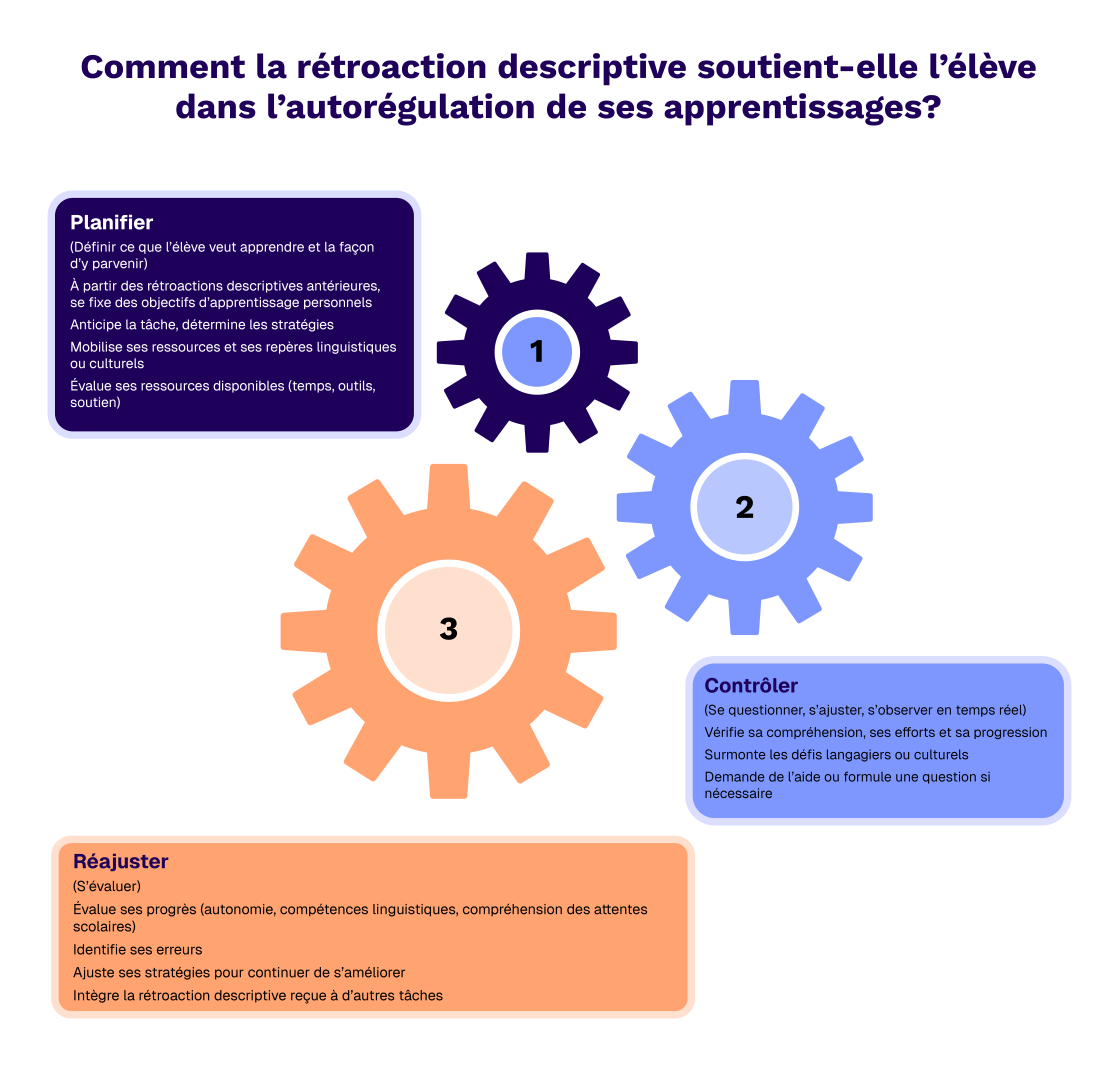

Cette démarche offre une structure pour modéliser la rétroaction descriptive et accompagner progressivement les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français dans l’appropriation des gestes métacognitifs liés à l’évaluation et à l’amélioration continue. Elle vise à soutenir l’élève dans la compréhension, l’ajustement et le renforcement de ses stratégies d’apprentissage, y compris celles déjà efficaces. Le schéma ci-contre aide à visualiser les étapes clés de l’enseignement explicite de la rétroaction descriptive.

La rétroaction descriptive doit être perçue comme utile par l’élève, sans quoi elle perd son pouvoir de motivation et d’engagement pour le renforcement et l’amélioration de ses apprentissages. Enseigner explicitement le quoi, le pourquoi et le comment de la rétroaction descriptive est essentiel pour :

- donner du sens à la rétroaction descriptive dans le parcours de l’élève;

- faire comprendre le rôle de la rétroaction descriptive dans l’apprentissage;

- montrer la façon dont la rétroaction descriptive soutient les apprentissages;

- favoriser l’appropriation progressive du métalangage de l’apprentissage (« Je comprends mieux quand… », « Mon objectif est clair, mais je dois ajuster ma démarche. »);

- contribuer à créer un climat d’apprentissage sécurisant où l’élève perçoit la rétroaction descriptive comme un soutien et non un jugement;

- outiller l’élève pour interpréter et utiliser la rétroaction descriptive et s’interroger sur elle afin, au besoin, d’ajuster ses stratégies.

Voici un modèle de procédure pour enseigner la rétroaction descriptive selon une démarche d’enseignement explicite.

| Étape | Intention pédagogique | Comment? |

|---|---|---|

Activation des connaissances |

Définir ce qu’est la rétroaction descriptive (QUOI?). Comprendre le rôle de la rétroaction descriptive (POURQUOI?). Montrer la façon dont la rétroaction descriptive soutient les apprentissages (COMMENT?). |

Discuter en groupe-classe : qu’est-ce qu’une rétroaction descriptive? Présenter et trier des exemples de rétroaction descriptive selon différents critères (utile, vague, motivante, renforçante). Présenter une courte vidéo ou une courte situation pour contextualiser la rétroaction descriptive en action. |

Modélisation par l’enseignante ou l’enseignant |

Apprendre aux élèves à formuler ou à interpréter une rétroaction descriptive efficace. |

À voix haute, analyser un exemple et un contre-exemple de rétroaction descriptive selon différents contextes :

|

Pratique guidée |

Soutenir les élèves dans leurs tentatives d’offrir de la rétroaction descriptive. |

Demander aux élèves, en dyades, d’utiliser une grille critériée pour reformuler une rétroaction descriptive reçue. Guider, ajuster et valoriser les essais. |

Pratique autonome |

Offrir aux élèves des occasions de s’approprier de la rétroaction descriptive dans des contextes authentiques. |

Inviter les élèves à faire de la rétroaction descriptive entre pairs avec des critères d’évaluation partagés. Demander aux élèves de réviser une tâche en tenant compte des rétroactions descriptives reçues. |

Consolidation/métacognition |

Renforcer la réflexion des élèves et leur autonomie. |

Inviter les élèves à faire une autoévaluation à l’aide d’un journal d’apprentissage, d’une grille ou d’une fiche de réflexion : qu’est-ce que j’ai compris, changé ou décidé? Discuter en groupe-classe : à quoi la rétroaction descriptive a-t-elle servi? En groupe-classe, créer un référentiel pour présenter les caractéristiques d’une rétroaction descriptive de qualité. |

« Le personnel enseignant est continuellement attentif aux points forts et aux besoins de l’élève en matière d’apprentissage en l’observant et en évaluant son niveau de préparation à l’apprentissage, ses champs d’intérêt, et ses styles et préférences en matière d’apprentissage. » Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2025, janvier). Considérations concernant la planification du programme – Stratégies d’enseignement et d’apprentissage, paragr. 7.

La rétroaction descriptive oriente les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français dans leur parcours d’apprentissage. Elle éclaire les zones de progression, met en lumière les réussites et indique les ajustements à apporter, tout en gardant le cap sur les résultats d’apprentissage visés. Dans une culture d’apprentissage, la rétroaction descriptive ne se limite pas à corriger ou à commenter; elle s’inscrit dans une démarche structurée et évolutive. Elle est l’occasion d’observer, de valoriser, d’ajuster et de viser l’atteinte des résultats d’apprentissage dans le but de s’améliorer.

Pistes d’intervention

Pour soutenir le développement des apprentissages, il importe de reconnaître les progrès de chaque élève en tenant compte de son point de départ. L’analyse des preuves d’apprentissage, la valorisation des efforts et des réussites renforcent la confiance. Des rétroactions précises donnent à l’élève l’occasion de réfléchir à ses prochaines étapes et de s’investir dans son parcours. L’accompagnement vise à clarifier les attentes et à encourager l’autonomie.

- Observer et cibler les besoins

- Qu’est-ce que l’élève sait et peut faire maintenant qu’elle ou il ne savait pas ou ne pouvait pas faire auparavant?

- Analyser les preuves d’apprentissage (travaux, productions, conversations).

- Mettre en lumière les manifestations et efforts personnels.

- Prendre en compte le point de départ de l’élève et son évolution.

- Qu’est-ce que l’élève sait et peut faire maintenant qu’elle ou il ne savait pas ou ne pouvait pas faire auparavant?

- Mettre en évidence les réussites

- Qu’est-ce que l’élève fait bien et qu’elle ou il peut réinvestir?

- Reconnaître les stratégies efficaces et les bons coups.

- Souligner les moments clés où l’élève a montré sa compréhension.

- Encourager la consolidation des acquis pour renforcer la confiance.

- Qu’est-ce que l’élève fait bien et qu’elle ou il peut réinvestir?

- Proposer des ajustements

- Quels sont les prochains petits pas que l’élève peut faire pour progresser?

- Offrir des rétroactions descriptives et orientées vers l’action.

- Proposer des pistes concrètes pour progresser.

- Guider l’élève dans sa réflexion sur ses prochaines étapes.

- Quels sont les prochains petits pas que l’élève peut faire pour progresser?

- Viser l’atteinte des objectifs

- Est-ce que l’élève comprend ce qui est attendu et comment y arriver?

- Clarifier les résultats d’apprentissage et les critères d’évaluation.

- Vérifier la compréhension de l’élève sur les objectifs à atteindre.

- Soutenir l’élève dans l’autonomie de ses apprentissages.

- Est-ce que l’élève comprend ce qui est attendu et comment y arriver?

Ces pistes d’intervention, qui s’alignent avec les intentions d’évaluation définies dans Faire croître le succès. Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année, renforcent le rôle actif et intentionnel du personnel enseignant.

| Intention d’évaluation | Pistes d’intervention | Rôle du personnel enseignant |

|---|---|---|

| Évaluation formative au service de l’apprentissage | Observer et cibler les besoins. Proposer des ajustements. |

Observer et analyser les productions. Cerner les forces, les défis et les besoins spécifiques. |

| Évaluation en tant qu’apprentissage | Mettre en évidence les réussites. Proposer des ajustements. |

Valoriser les acquis, souligner les points forts de l’élève et l’encourager à réfléchir sur ses progrès. |

| Évaluation sommative de l’apprentissage | Viser l’atteinte des objectifs. | Vérifier les acquis en lien avec les attentes et juger les progrès selon les résultats d’apprentissage et les critères d’évaluation. |

Dans le cadre du processus d’évaluation formative au service de l’apprentissage, il revient au personnel scolaire d’amorcer une réflexion avec les élèves sur les résultats d’apprentissage visés, de coconstruire des critères d’évaluation pour préciser ce qui est attendu et de présenter des exemples de travaux (copies types). En relevant l’écart entre une tâche et les résultats d’apprentissage visés, puis en proposant des pistes concrètes pour combler cet écart, le personnel scolaire peut mieux accompagner chaque élève dans sa progression.

Cette approche pédagogique favorise une rétroaction descriptive précise, un ajustement des interventions et une meilleure planification des apprentissages. C’est aussi l’occasion d’étayer les prochaines étapes et de différencier les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation selon les besoins et les contextes individuels des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

« La différenciation pédagogique fait partie du cadre de la conception globale de l’apprentissage et comprend également les adaptations apportées au cours des processus d’enseignement et d’apprentissage en réponse à “l’évaluation au service de l’apprentissage”. » Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2025, janvier). Considérations concernant la planification du programme – Stratégies d’enseignement et d’apprentissage, paragr. 7.

Pour amorcer efficacement le processus de rétroaction descriptive, il est essentiel de brosser un portrait global des acquis scolaires des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Cela implique de recueillir et d’analyser divers éléments d’information provenant de différentes sources en tenant compte du contexte et, lorsque possible, en dialogue avec l’élève. L’objectif est de mieux comprendre ses besoins, son contexte individuel, ses ressources et les mesures temporaires d’appui pertinentes. Voici un échantillon d’éléments à considérer :

les points forts et les besoins observés dans les productions et les conversations;

les informations contextuelles liées aux profils sociolinguistiques et migratoires :

- le niveau de compétence langagière en français,

- le niveau de scolarisation antérieure,

- le parcours migratoire,

- les expériences scolaires antérieures;

les sensibilités aux enjeux d’apprentissage, notamment en lien avec :

- la langue de scolarisation (le français),

- les besoins affectifs, cognitifs et linguistiques,

- les rapports à l’école et à l’évaluation;

les ressources mobilisées par l’élève dans ses apprentissages :

- sa ou ses langues dominantes,

- les appuis familiaux ou communautaires.

Cette compréhension fine des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français constitue un point d’ancrage indispensable pour offrir une rétroaction descriptive juste, pertinente et inclusive, qui respecte le rythme et le contexte individuel de chaque élève. Cette collecte d’informations et de preuves d’apprentissage variées (observations, conversations, productions) établit un profil d’apprentissage des élèves. Elle sert aussi à cibler les besoins d’apprentissage et à mettre en place un plan d’appui temporaire qui sert de repère pour adapter les mesures temporaires d’appui selon les besoins et le contexte individuel ainsi que pour déterminer des approches pédagogiques inclusives, exemptes de biais ou de jugements hâtifs.

La triangulation enrichit le processus de rétroaction descriptive en plaçant l’élève au cœur de la prise de décision éclairée et empreinte de bienveillance pour guider, encourager et faire progresser l’ensemble des élèves. Dans un processus de rétroaction descriptive, il est essentiel de varier et d’équilibrer les preuves d’apprentissage pour :

- fournir des rétroactions descriptives, précises et utiles;

- étayer les prochaines étapes;

- différencier les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation afin de tenir compte de la pluralité des profils.

« Le but premier de la rétroaction descriptive est d’encourager l’élève à réaliser son meilleur travail en bâtissant sur le travail antérieur tout en lui enseignant le langage et les habiletés à évaluer afin de lui permettre de s’autoévaluer et d’évaluer ses pairs. » (Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2010). Faire croître le succès. Évaluation et communication du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année, p. 43.)

La rétroaction descriptive est un outil de réflexion et de régulation des apprentissages qui soutient l’évaluation en tant qu’apprentissage. Elle joue un rôle clé dans le développement des stratégies métacognitives qui aident l’élève à réfléchir sur sa façon d’apprendre.

En offrant de la rétroaction descriptive, utile et orientée vers les prochaines étapes, on amène l’élève en cours d’apprentissage :

- à prendre conscience de ses points forts, de ses réussites et de ses défis;

- à déterminer et à ajuster ses stratégies d’apprentissage;

- à se fixer des objectifs d’apprentissage personnels pour réussir;

- à se sentir reconnue ou reconnu dans son cheminement et à progresser dans un climat d’apprentissage bienveillant et sécurisant.

Dans le cadre de l’évaluation en tant qu’apprentissage, la rétroaction descriptive favorise le développement des processus d’autorégulation chez l’élève en renforçant sa capacité à planifier, à contrôler et réajuster ses stratégies pour progresser, ce qui est au cœur de la métacognition. En offrant aux ÉP apprenants du français, aux ÉNA et aux ÉNA-ÉP en apprentissage du français les outils nécessaires pour développer leurs compétences d’apprentissage, la rétroaction descriptive renforce leur autorégulation, les aide à mieux se situer dans leur parcours scolaire et favorise une progression confiante. En étant claire, bienveillante et contextualisée, la rétroaction descriptive participe à instaurer un climat de sécurité propice à l’apprentissage, en particulier pour les élèves en cours d’appropriation du français. Elle reconnaît également et renforce les stratégies déjà efficaces, soutenant ainsi la motivation et le sentiment de compétence.

En contexte d’évaluation de l’apprentissage, la rétroaction descriptive alimente à la fois la compréhension de l’élève et la réflexion du personnel enseignant quant aux choix pédagogiques à effectuer pour continuer d’aider l’élève à progresser. Elle joue un rôle de boussole pédagogique pour soutenir la prise de décision et devient un outil de régulation continue au service d’un enseignement plus ciblé et efficace.

L’évaluation de l’apprentissage permet au personnel scolaire d’analyser, d’évaluer et d’alimenter sa réflexion avec des questions, telles que :

Quels points forts émergent des productions des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français, et comment les valoriser?

Quelles et quels ÉP apprenants du français, ÉNA et ÉNA-ÉP en apprentissage du français ont besoin d’appuis temporaires plus soutenus et différenciés?

Quelles approches ou stratégies pédagogiques pourraient mieux soutenir les apprentissages, dont le développement des compétences langagières?

Quels contenus d’apprentissage doivent être revus, consolidés ou approfondis?

Quels éléments du langage scolaire doivent être clarifiés pour assurer la compréhension des consignes ou des concepts?

Quelles sont les prochaines étapes logiques dans la progression des apprentissages?

Quels ajustements apporter lors des évaluations formatives à venir?

Quels sont les enjeux d’équité et d’accessibilité mis en lumière par les résultats?

Est-ce que les élèves ont compris les rétroactions descriptives fournies, et ont-elles et ont-ils pu s’en servir pour progresser?

Quelles discussions pourrait-on avoir avec les élèves à propos de leurs résultats pour mieux comprendre leur cheminement et leurs défis?

Offerte en temps opportun et réutilisée par l’élève, la rétroaction descriptive peut transformer l’évaluation en un véritable moteur d’apprentissage. Elle prend tout son sens lorsqu’elle devient un outil signifiant, compréhensible et utilisable pour l’élève afin de progresser. La rétroaction descriptive indique clairement à l’élève ce qui est bien fait, ce qui peut être amélioré et la façon d’y parvenir.

Stratégies pour offrir une rétroaction descriptive

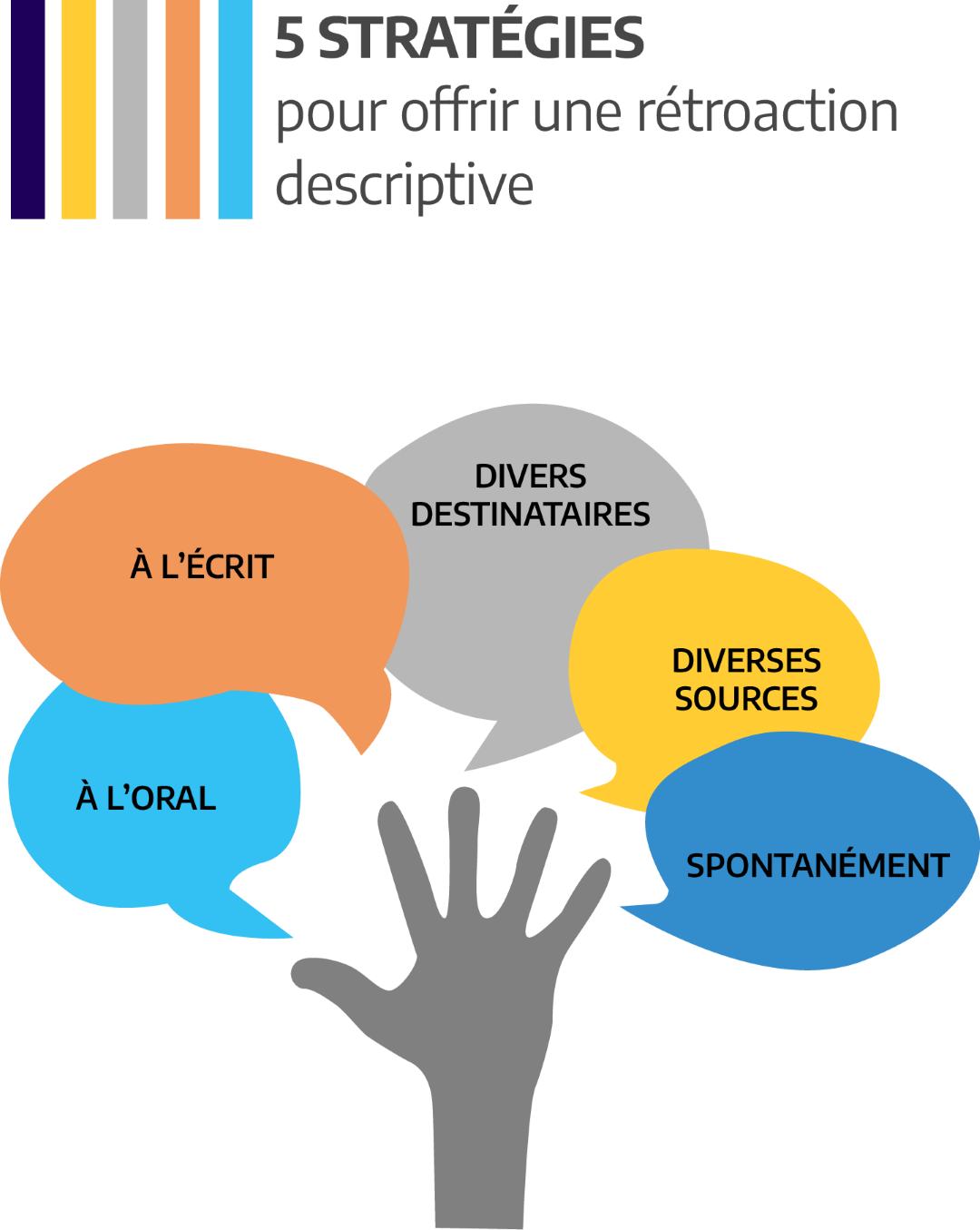

Dans une perspective de différenciation et pour être pleinement efficace, la rétroaction descriptive peut prendre diverses formes selon les besoins et les contextes individuels des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français et selon les contextes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Qu’elle soit écrite, orale, visuelle, audio ou intégrée à une plateforme interactive, la rétroaction descriptive gagne à être personnalisée pour favoriser la compréhension, l’engagement et l’autorégulation chez les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Le référentiel ci-contre, tiré de la ressource Évaluer, différencier… réussir!, propose une synthèse des diverses formes de rétroaction.

Grâce à différents outils technologiques, la rétroaction numérique connaît un essor croissant en raison de sa polyvalence, qui facilite le suivi des apprentissages et augmente l’engagement et l’autonomie des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. Varier les modalités rend la rétroaction descriptive plus accessible, inclusive et engageante, en particulier pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français.

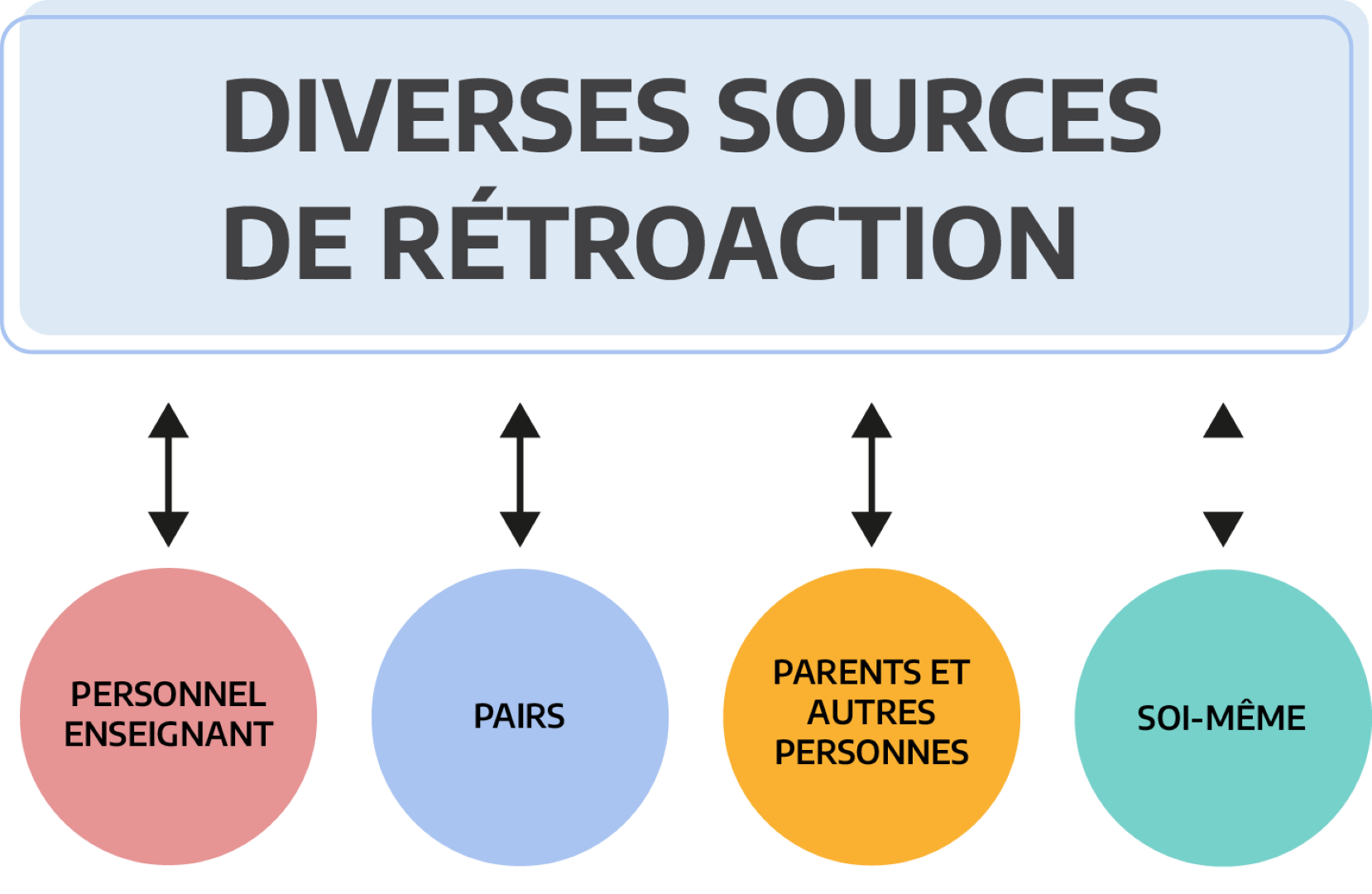

Parmi les différentes sources possibles de rétroaction, la rétroaction descriptive par les pairs constitue une occasion authentique pour les élèves de réfléchir ensemble à leurs apprentissages et de se soutenir mutuellement. Elle se produit quand une ou un élève donne à un pair des conseils ou des idées pour mieux comprendre ou améliorer une tâche. Par exemple, lors d’un travail d’écriture, un pair peut dire : « Ton idée est intéressante, mais tu pourrais reformuler cette phrase pour qu’elle soit encore plus claire. » ou encore « Moi aussi, j’ai eu de la difficulté à organiser mes idées. Ce qui m’a aidé, c’est de faire un plan avant d’écrire. »

Différentes sources de rétroaction descriptive peuvent enrichir le processus d’apprentissage, qu’elles proviennent de l’enseignante ou de l’enseignant, de l’élève elle-même ou lui-même, ou encore de ses pairs. Le référentiel ci-contre présente ces différentes sources et est suivi d’un descriptif du rôle et des apports de la rétroaction descriptive par les pairs pour soutenir une rétroaction bienveillante et collaborative.

Pour bien travailler ensemble et s’entraider, l’ensemble des élèves du groupe-classe doivent se faire confiance et apprendre à donner ou à recevoir des commentaires clairs et utiles. Pour l’enseignante ou l’enseignant, il est essentiel d’instaurer un climat de confiance et d’enseigner explicitement à formuler et à recevoir une rétroaction descriptive qui s’appuie sur des critères clairs et des résultats d’apprentissage.

Former les élèves à donner une rétroaction descriptive utile et bienveillante leur donne l’occasion de développer leur pensée critique et leur métalangage, tout en créant un climat de collaboration. Un modèle simple de type « souligner un point positif, nommer un aspect à améliorer, puis partager son propre cheminement » peut les aider à formuler des commentaires constructifs et respectueux. Par exemple : « Ton opinion est claire dès le début, c’est facile à suivre. Tu pourrais peut-être renforcer ton argument principal avec une preuve ou une source. Moi, j’utilise une grille pour vérifier si j’ai bien un exemple pour chacun de mes arguments. »

La rétroaction par les pairs est une approche très bénéfique, particulièrement pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, car ces élèves développent leurs compétences sociales et langagières tout en pratiquant et en échangeant avec des camarades.

Valoriser la rétroaction descriptive comme levier au service de l’apprentissage

Valoriser la rétroaction descriptive comme levier au service de l’apprentissage implique de réfléchir à la manière dont elle est intégrée dans les pratiques pédagogiques, particulièrement en contexte de diversité linguistique et culturelle. Les questions suivantes invitent à adopter une posture réflexive afin de s’assurer que la rétroaction descriptive soutient réellement l’ensemble des élèves, en tenant compte de leurs parcours, de leurs besoins et de leurs ressources.

Quelle place est-ce que j’accorde à la rétroaction descriptive dans ma démarche d’enseignement?

Quelle approche pédagogique aiderait les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à bien comprendre le processus de rétroaction descriptive et les types de rétroactions?

Est-ce que je crée un climat de confiance qui encourage les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à recevoir et à utiliser la rétroaction descriptive?

Mes rétroactions descriptives aident-elles les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à mieux comprendre leurs stratégies, leurs erreurs et leurs progrès?

Comment est-ce que j’encourage les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français à s’évaluer, à poser des questions et à s’engager activement dans leur apprentissage?

Comment est-ce que j’adapte ma rétroaction descriptive pour qu’elle soit accessible pour les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, et qu’elle réponde à leurs besoins linguistiques, culturels et affectifs?

Ai-je recours à des supports visuels, à la reformulation ou à des exemples concrets pour clarifier mes attentes?

Est-ce que je fournis ma rétroaction descriptive à l’aide d’outils technologiques qui permettent aux ÉP apprenants du français, aux ÉNA et aux ÉNA-ÉP en apprentissage du français de la traduire dans la ou les langues de leur choix?

Quelle importance est-ce que j’accorde aux conversations, aux observations et aux productions dans ma démarche de rétroaction descriptive?

Est-ce que je crée des occasions pour que les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français expriment leurs idées, expliquent leurs démarches et justifient leurs choix?

Est-ce que les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français peuvent montrer leur progression et expliquer comment elles et ils apprennent?

Est-ce que les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français peuvent montrer ce qu’elles et ils sont capables de faire, dire comment elles et ils utilisent leurs connaissances et quelles stratégies les ont aidés?

Comment est-ce que je m’appuie sur la rétroaction des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français pour ajuster mon enseignement?

- Est-ce que je crée des occasions pour que les élèves interprètent ou reformulent la rétroaction descriptive qu’elles et ils reçoivent ou pour qu’ils s’interrogent sur elle?

Suis-je en réflexion continue sur ma manière de donner de la rétroaction descriptive pour qu’elle soit plus efficace et équitable?

En valorisant la rétroaction descriptive comme levier au service de l’apprentissage, le personnel scolaire adopte une posture réflexive, bienveillante et inclusive. La rétroaction descriptive soutient activement le développement de l’autonomie, particulièrement chez les ÉP apprenants du français, les ÉNA et les ÉNA-ÉP en apprentissage du français, en les outillant pour qu’elles et ils comprennent, régulent et approfondissent leurs apprentissages. Ainsi, la rétroaction descriptive dépasse l’évaluation : elle devient un puissant moteur d’engagement et de réussite.

Ressources

Afin d’approfondir la compréhension de la rétroaction descriptive comme levier au service de l’apprentissage, consultez les ressources proposées :

Conclusion

Dans une perspective d’équité et d’inclusion, la rétroaction descriptive constitue bien plus qu’un outil pédagogique : elle devient un levier essentiel pour soutenir l’engagement, l’autonomie et la réussite de chaque élève. Offerte de manière précise, bienveillante et personnalisée, elle reconnaît les points forts, guide les apprentissages et nourrit la confiance de l’ensemble des élèves, et notamment des ÉP apprenants du français, des ÉNA et des ÉNA-ÉP en apprentissage du français. La rétroaction descriptive contribue alors à bâtir une école inclusive, où chaque élève peut s’épanouir en toute sécurité, apprendre dans le respect de son parcours et développer ses compétences en français dans un climat d’apprentissage ouvert, juste et accueillant.